「誰と組むか」より「なぜ組むか」。エコシステム設計の本質。

オープンイノベーションがスタートアップとの名刺交換会で終わっていないか。そのアライアンスは、あなたの事業戦略の主要成功要因と結びついているか。本稿では、提携のための提携という分断を排し、社会実装のためのエコシステムを設計するGREATSメソッドを解説します。

執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部

目次

- はじめに:オープンイノベーションという「パラドックス」

- 1-1. 「自前主義」の限界と、「オープン」という名の”流行病”

- 1-2. 「イノベーション・シアター」:名刺交換と実証実験ツアー

- 1-3. 結論:「分断」されたアライアンスは「社会実装」されない

- 分断の悲劇 1:「事業戦略」の分断—提携のための提携という罠

- 2-1. 症状:CVCと事業部門の「分断」

- 2-2. ケーススタディ:大手通信D社の「CVCの孤立」

- 2-3. ケーススタディ:大手製造業E社の「実証実験ツアー」

- 2-4. 論考:「事業戦略」の主要成功要因と結びつかないアライアンスは「コスト」である

- 分断の悲劇 2:「組織デザイン」の分断—文化の衝突という壁

- 3-1. 症状:大企業の「論理」が、スタートアップの「スピード」を殺す

- 3-2. ケーススタディ:大手金融F社の「3ヶ月稟議の壁」

- 3-3. ケーススタディ:大手小売G社の「”下請け扱い” PMO」

- 3-4. 論考:「組織デザイン」の統合なき提携は、必ず「摩擦」で破綻する

- 分断の悲劇 3:「技術(テクノロジー)」の分断—”接続できない”アーキテクチャ

- 4-1. 症状:「レガシーの壁」と「知財(IP)の沼」

- 4-2. ケーススタディ:大手インフラH社の「API非対応レガシー」

- 4-3. ケーススタディ:大手製薬J社の「知財のブラックホール」

- 4-4. 論考:「技術」のデューデリジェンスなき提携は「絵に描いた餅」である

- GREATSの解決策:「統合アライアンス」という名の社会実装

- 5-1. 私たちは「仲介者(ブローカー)」ではない。「設計者(アーキテクト)」である

- 5-2. 解決策(1):GREATSメソッド(知的資本)— 「戦略(事業)」の分断を断つ

- 5-3. 解決策(2):協会プラットフォーム(知的資産)— GREATSの「アンフェア・アドバンテージ」

- 結論:”名刺交換”から「社会実装エンジン」へ

記事本文

1. はじめに:オープンイノベーションという「パラドックス」

1-1. 「自前主義」の限界と、「オープン」という名の”流行病”

もはや一社の「自前主義」、すなわちクローズドなアプローチだけで、複雑化する現代の社会課題を解決し、イノベーションを社会実装できる時代ではありません。

この認識は、日本のほぼすべての大企業経営層に共通するものだろう。

その結果として、2010年代後半から「オープンイノベーション」という言葉が一種の“流行病”のように日本企業を席巻しました。自社のリソースと、他社、特にスタートアップの革新的なアイデアや技術を「結合」させ、新たな価値を創造する。シュンペーターの「新結合」を、自前主義の枠を超えて実現しようとする試みであり、その方向性自体は疑いようもなく正しいものです。

多くの企業がコーポレート・ベンチャー・キャピタル(CVC)を設立し、アクセラレーター・プログラムを立ち上げ、イノベーション推進室といった看板を掲げました。

しかし、です。

それから数年が経過した今、どれだけの企業が、その活動を「成功した」と胸を張って言えるでしょうか。

1-2. 「イノベーション・シアター」:名刺交換と実証実験ツアー

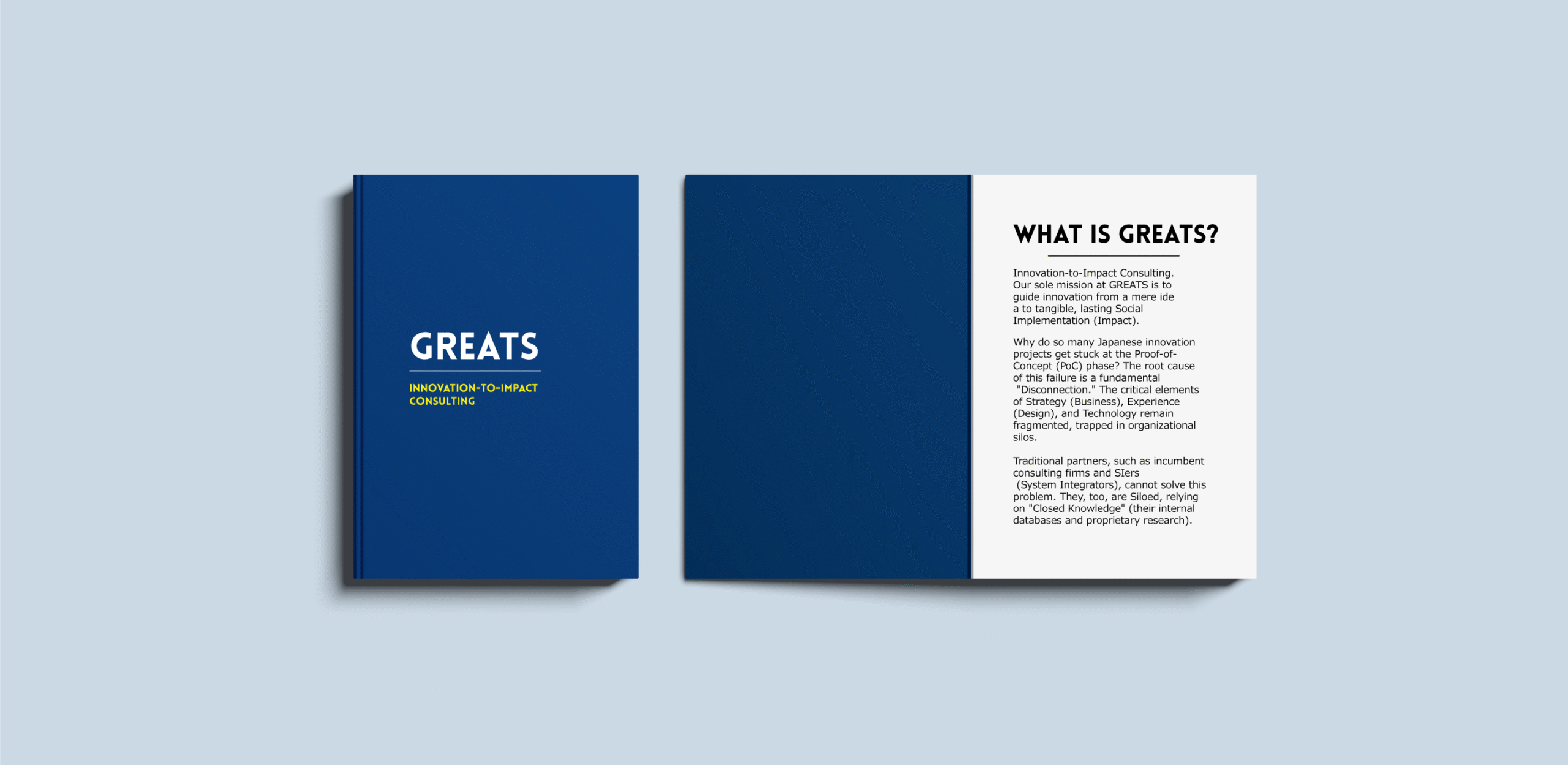

私たち日本オープンイノベーション協会(JOIA)、そして協会の活動ブランドであるGREATS(グレイツ)が見る現実は、あまりにも「パラドックス」に満ちています。

オープンを掲げる活動が、実態としては極めてクローズドな結果、すなわち自社の事業成果に結びつかない結果しか生んでいないのです。

名刺交換で終わる提携

アクセラレーター・プログラムのデモデイ、すなわち成果発表会は華々しく開催されます。経営層も参加し、メディアにも取り上げられる。しかし、その場で交わされた「ぜひ前向きに検討しましょう」という言葉が、具体的な「発注」や「事業提携」に結びつくケースは稀です。多くは、担当者レベルの名刺交換で終わります。

実証実験ツアーという時間の浪費

運良く実証実験に進んだとしても、前回のインサイト記事(「実証実験」が「事業」にならない理由)で述べた「死の谷」の罠が待っています。スタートアップ側から見れば、これは「実証実験ツアー」に他なりません。大企業の様々な部門をたらい回しにされ、何度も実証実験に付き合わされますが、一向に「本契約」、すなわち事業化には至らない。スタートアップは疲弊し、時間と資金を浪費します。

なぜ、これほどまでにオープンイノベーションは「失敗」するのか。

なぜ、アライアンス(提携)は「事業」という果実を生まないのか。

1-3. 結論:「分断」されたアライアンスは「社会実装」されない

その答えもまた、私たちが一貫して主張する「分断」にあります。

オープンイノベーションとは、企業(自社)という閉じたシステムと、外部(他社)というシステムを「接続」する、極めて高度な「統合」行為です。

しかし、この「統合」が、アライアンス戦略の実行プロセスにおいて、無残にも「分断」されている。

本稿では、アライアンス戦略が失敗する「3つの分断」をケーススタディで解き明かし、なぜGREATSのアプローチだけが、この「分断」を超えて「社会実装」を成し遂げられるのか、その核となる「知的資本(メソッド)」と「知的資産(協会アセット)」の優位性を論証します。

2. 分断の悲劇 1:「事業戦略」の分断—提携のための提携という罠

2-1. 症状:CVCと事業部門の「分断」

アライアンス戦略における最も致命的な「分断」は、「事業戦略」との分断です。

つまり、「何のために提携するのか?」という「目的」が、自社のコア事業戦略や主要成功要因(KSF)と結びついていないケースです。

これは、CVCやイノベーション推進室が、既存の事業部門から「分断」され、孤立している組織構造に起因します。

2-2. ケーススタディ:大手通信D社の「CVCの孤立」

D社は、経営トップの号令のもと、数百億円規模のCVCファンドをシリコンバレーに設立しました。「未来への投資」「最先端技術のソーシング」を掲げ、AI、ブロックチェーン、メタバースといった「バズワード」に関連するスタートアップへ次々と投資を行いました。

しかし、5年が経過しても、投資先スタートアップの技術がD社の「本業」である通信事業のサービスに活用された事例はほぼゼロでした。

なぜか。CVCのミッションは「財務的リターン(キャピタルゲイン)」と「戦略的リターン(本業へのシナジー)」の2つがありますが、D社のCVCは「本業」である事業戦略から遠く離れた場所で、本業とは「分断」された意思決定を行っていたのです。

投資チームは「投資先」の技術的な将来性は評価できるが、「D社の本業」である事業戦略の課題を深く理解していなかった。

一方、本業の事業部門は、CVCが投資した「遠い未来の技術」よりも、「目先の四半期決算」である事業にしか興味がありません。

結果、CVCは「孤立」し、その投資は「社会実装」ではなく「財務的な投機」に終わり、多額の減損損失を計上することになりました。

2-3. ケーススタディ:大手製造業E社の「実証実験ツアー」

E社は、イノベーション推進室を設立し、国内外でアクセラレーター・プログラムを開催しました。素晴らしいアイデアを持つスタートアップを発掘し、実証実験を実施しました。

しかし、その実証実験は、E社の「どの事業部」の「どの課題(戦略)」を解決するのかが明確に定義されないままスタートしました。

イノベーション推進室のKPIは実証実験の実施件数であり、事業部のKPIは既存事業の売上だったからです。

スタートアップは、イノベーション推進室の担当者と実証実験を成功させますが、その後の「本契約」である事業化に進むためには、事業部の説得が必要になります。しかし、事業部は「我々の課題解決に直結しない実証実験」にリソース(ヒト・カネ)を割くインセンティブがありません。

スタートアップは「実証実験ツアー」に疲弊し、E社は「事業化に至らない実証実験」を量産する結果となりました。

2-4. 論考:「事業戦略」の主要成功要因と結びつかないアライアンスは「コスト」である

「事業戦略」から「分断」されたアライアンスは、イノベーションではなく「コスト」です。

GREATSのメソッドでは、アライアンス戦略の起点は常に「自社の事業戦略の主要成功要因(KSF)は何か?」「その主要成功要因のうち、自前主義で解決できないボトルネックは何か?」という問いから始まります。

「誰と組むか」から入るアライアンスは失敗する。

「自社のどの課題(戦略)を解決するために組むか」から入るアライアンスこそが、「社会実装」への第一歩なのです。

3. 分断の悲劇 2:「組織デザイン」の分断—文化の衝突という壁

3-1. 症状:大企業の「論理」が、スタートアップの「スピード」を殺す

仮に「事業戦略」の目的が明確で、理想的なパートナーが見つかったとしましょう。

しかし、ここで第二の「分断」である「組織デザイン」の壁が立ちはだかります。

これは、しばしば文化の衝突、いわゆるカルチャー・クラッシュと呼ばれるものです。

これは、アライアンスを推進する「プロセス(組織)」や「ガバナンス(仕組み)」が、「大企業の論理」と「スタートアップの論理」の間で「分断」されているために起こります。

3-2. ケーススタディ:大手金融F社の「3ヶ月稟議の壁」

F社(金融)は、革新的なUX(体験)を持つフィンテック・スタートアップK社と、戦略的提携に向けた実証実験を開始しました。

実証実験は成功。K社は「この結果に基づき、次の機能改善を2週間後に行いたい。AとBのどちらの仕様が良いか、3日以内に決めてほしい」とF社に依頼しました。K社にとって、この「スピード」こそが生命線でした。

しかし、F社の担当者は青ざめました。「仕様の決定には、法務、コンプライアンス、システム、営業企画の各部門の合意が必要だ。稟議書を回し、すべてのハンコが揃うまで最低3ヶ月はかかる」。

スタートアップK社は、「3ヶ月も待てば市場は変わる」と判断し、F社との提携を解消。スピード感の合う別のパートナーと組むことを選びました。

3-3. ケーススタディ:大手小売G社の「”下請け扱い” PMO」

G社(小売)は、自社のECサイトの体験を向上させるため、AIレコメンド技術を持つスタートアップL社と提携しました。

プロジェクトを推進するため、G社は自社のPMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)を立てました。しかし、そのPMOの「組織文化」は、従来の「ベンダー(下請け)管理」のそれだったのです。

PMOはL社に対し、日次での詳細な進捗報告を求め、仕様書の「重箱の隅」をつつくような管理を開始しました。

L社の強みである「アジャイル(柔軟)な開発」は完全に殺され、エンジニアは報告書作成に疲弊。結果、プロジェクトは遅延し、イノベーティブとは程遠い「仕様通りの」平凡な機能が実装されただけでした。

3-4. 論考:「組織デザイン」の統合なき提携は、必ず「摩擦」で破綻する

アライアンスとは、「異なる組織文化」という異物を、自社の体内に取り込む行為です。

この「摩擦」を予見し、両者の「間」に立つ「翻訳者(PMO)」や、通常とは異なる「意思決定プロセス(ガバナンス)」を意図的に「デザイン(組織設計)」しなければ、プロジェクトは必ず破綻します。

「組織デザイン」の分断は、事業戦略がいかに正しくとも、提携そのものを「実行不可能」にしてしまうのです。

4. 分断の悲劇 3:「技術(テクノロジー)」の分断—”接続できない”アーキテクチャ

4-1. 症状:「レガシーの壁」と「知財(IP)の沼」

最後に、たとえ戦略(事業)が一致し、組織(デザイン)の壁も乗り越えようとしたとしても、純粋な「技術(テクノロジー)」の問題が「分断」を生むケースです。

これは、「提携交渉」の段階で技術的なデューデリジェンス(精査)が不足している場合に発生します。

4-2. ケーススタディ:大手インフラH社の「API非対応レガシー」

H社(インフラ)は、顧客体験向けの新サービス開発(事業)のため、SaaSスタートアップM社と提携しました。M社のSaaSは、API(システム連携の口)が公開されており、H社の基幹システムと連携させる前提でした。

しかし、H社の基幹システムは、数十年前に構築された「レガシーシステム」であり、API連携に一切対応していませんでした。

M社のモダンな技術と、H社のレガシーな技術が「分断」されていたのです。

この「接続」のために必要な追加開発コストは、当初の想定の数十倍に膨れ上がることが判明。戦略も体験も正しかったが、技術的負債によって、プロジェクトは「採算が合わない」として中止されました。

4-3. ケーススタディ:大手製薬J社の「知財のブラックホール」

J社(製薬)は、画期的な創薬AI技術を持つ大学発ベンチャーN社と共同研究(事業)を開始しました。

研究は順調に進みましたが、その「成果物(新しい知財)」の帰属を巡って、両者の法務部門(組織)が対立しました。

J社は「出資者として知財はすべてJ社に帰属すべき」と主張。N社は「基盤技術はN社のものであり、共同知財とすべき」と主張。

アライアンスの初期段階で、この「技術」と「知財の法務的扱い」を「統合」して設計していなかったため、プロジェクトは「法務の沼」にはまり込み、社会実装(=新薬開発)の前に空中分解しました。

4-4. 論考:「技術」のデューデリジェンスなき提携は「絵に描いた餅」である

「戦略(事業)」と「組織(デザイン)」が合意しても、「技術」が接続できなければ、アライアンスは機能しません。

APIは公開されているか、レガシーとの接続コストはいくらか、データガバナンスはどうするか、知財の扱いはどうするか。

これらの「技術」と「法務」の「分断」を事前に解消する「設計(アーキテクチャ)」なくして、エコシステムは構築できないのです。

5. GREATSの解決策:「統合アライアンス」という名の社会実装

5-1. 私たちは「仲介者(ブローカー)」ではない。「設計者(アーキテクト)」である

我々が見てきたように、アライアンスの失敗は「戦略・組織・技術」すべての領域の「分断」によって引き起こされます。

多くのオープンイノベーション支援者(仲介者)は、この「分断」のどれか一つ(例:パートナーの紹介)しか解決できません。

GREATSは「仲介者(ブローカー)」ではありません。

私たちは、これら「戦略・組織・技術」の「分断」を最初から「統合」して設計する、「社会実装のアーキテクト」です。

5-2. 解決策(1):GREATSメソッド(知的資本)— 「戦略(事業)」の分断を断つ

GREATSは、「誰と組むか」から始めません。

私たちは、青山武史の知的資本(メソッド)を核とし、まずクライアントの「事業戦略」のKSF(主要成功要因)を定義します。

「あなたの戦略のボトルネックは何か?」「そのボトルネックを解決する(=社会実装する)ために、自前主義では不可能な機能(アセット)は何か?」

この「Why(なぜ組むか)」を徹底的に定義することで、「事業(戦略)」と「分断」された「提携のための提携(名刺交換)」を完全に排除します。

5-3. 解決策(2):協会プラットフォーム(知的資産)— GREATSの「アンフェア・アドバンテージ」

「事業(戦略)」が定義された後、GREATSは競合コンサルには決して真似できない「アンフェア・アドバンテージ(不公平なほどの優位性)」を行使します。

それが、母体である「日本オープンイノベーション協会(JOIA)」の「知的資産(エコシステム)」です。

優位性 A:ネットワーク(「事業」の分断を解決)

競合コンサルが「リサーチ(検索)」でパートナーを探すとき、GREATSは「協会ネットワーク(人脈)」に「アクセス」します。

「事業(戦略)」のKSFを解決できる、日本最強のアカデミア、スタートアップ、大企業の「トップ層」に、信頼ベースで即座に接続できます。これは「探索コスト」の劇的な削減であり、「アライアンスの質」の絶対的な担保です。

(「YKK AP」のケーススタディで「NTTドコモ」「関電工」と即座に接続したのが、この“証拠”です)

優位性 B:翻訳者(「組織」の分断を解決)

「文化の衝突(組織)」を解決するため、GREATSは「協会」というアセットを背景にした「中立的な伴走者(PMO)」として機能します。

私たちは、大企業の「稟議(組織)」の論理と、スタートアップの「スピード(組織)」の論理を、両者の間で「翻訳」します。この「組織デザイン」の実行力こそが、プロジェクトを破綻(組織の分断)から守るのです。

優位性 C:集合知(「技術」の分断を解決)

「協会」が持つ「生きたデータベース(集合知)」には、日本企業の無数の「アライアンス失敗事例」が蓄積されています。

私たちは、「そのレガシーシステム(技術)との連携は、過去にC社が失敗している」「その知財(技術)の契約(組織)は、D社がトラブルになった」という「集合知」に基づき、既知の「技術的」「法務的」な地雷を回避するアーキテクチャを設計できます。

6. 結論:”名刺交換”から「社会実装エンジン」へ

アライアンス戦略、エコシステム設計とは、「誰と出会うか」ではありません。

それは、自社の「戦略(事業)」、自社と相手の「組織(デザイン)」、そして両者の「技術(テクノロジー)」という、複雑極まりない要素を「統合」し、「社会実装」まで導く、極めて高度な「設計(アーキテクチャ)」です。

「分断」されたパートナー(競合ファーム)が、「名刺交換」という名の「イノベーション・シアター」を演じている間に、GREATSは「統合された知」と「オープンな資産」を駆使して、クライアントの「社会実装エンジン」を構築します。

それこそが、GREATSが提供する「アライアンス戦略」の唯一無二の価値なのです。

コメント