イノベーションの最大の敵は、社内の「組織的な抵抗」である。

イノベーション部門が、既存事業部門から「組織的な抵抗」を受け、潰される。これは日本企業が抱える最も深刻な「組織的分断」にほかなりません。本稿では、抽象的な「文化変革」という“幻想”を断固として捨て、「両利きの経営」の理論に基づき、GREATSが実践する**「探索」と「深化」を統合する「2つの仕組み(ガバナンス)の設計」**メソッドを解説します。

執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部

記事本文

1. はじめに:イノベーションの「内なる敵」

1-1. なぜ「素晴らしい戦略」と「完璧な技術」が失敗するのか

私たちはこれまで、イノベーションが「社会実装」に至らない本質的な原因を「分断」に求め、論じてきました。戦略と技術の分断、戦略と市場の分断、体験と技術の分断――。

しかし、仮にこれらすべての「分断」を乗り越え、完璧な「事業戦略」とそれを実現する「技術」、熱狂的な「顧客体験」のデザインが完成したとしても、なお、プロジェクトが**「死の谷」**に転落するケースが後を絶ちません。

いや、むしろ、ここからが「社会実装」における最大の障壁であると断言できます。

その敵は、市場や競合他社という「外」には存在しないのです。

それは、**自社の「中」**にいる。

1-2. 「組織の壁」という名の“自己免疫疾患”

イノベーションの最大の敵。それは、「既存事業部門が持つ、強固な組織の壁」です。

大企業がイノベーション(特に破壊的イノベーション)に失敗するのは、経営者が無能だからではありません。むしろ、彼らが**「合理的(有能)」**だからこそ、失敗するのです。

- 合理性 1:KPIの最大化 既存事業の「短期的な収益性(ROI)」を最大化する。

- 合理性 2:顧客対応の最適化 既存の「主要顧客」のニーズに耳を傾ける。

- 合理性 3:リソース配分の徹底 不確実な新規事業よりも、確実な既存事業にリソースを集中する。

これら「既存事業を最適化(深化)」するために完璧に設計された組織(プロセス、評価制度、文化)は、新しい「イノベーション(探索)」という「異物」が侵入した際、それを「非合理的」な存在として認識し、排除しようと働きます。

これは、組織が既存のビジネスモデルを維持するために健全に機能している証拠であり、いわば「組織的な抵抗」です。問題は、この自己免疫システムが、未来の成長の種である「イノベーション」までも攻撃し、殺してしまうことにあるのです。

これこそが、日本企業が抱える「イノベーションの自己免疫疾患」の正体です。

1-3. 本稿の論点:「文化」ではなく「仕組み(ガバナンス)」を設計せよ

なぜ「新規事業部門」は失敗し、既存事業部門に潰されるのか。

多くの経営者は、その原因を「文化」に求め、「挑戦する文化がない」「失敗を恐れるマインドセットが問題だ」と嘆きます。そして、「文化変革」と称し、デザイン思考研修やピッチコンテストといった**「スローガン」的な施策**に走る。

しかし、これは本質的な解決策ではありません。なぜなら、**「文化」は「原因」ではなく、「仕組み(システム)」の「結果」**に過ぎないからです。

- 「失敗を恐れる文化」は、「一度の失敗でキャリアが終わる」という「人事評価制度(仕組み)」の結果である。

- 「挑戦しない文化」は、「既存事業のKPI」を達成する方が「合理的」であるという「業績評価(仕組み)」の結果である。

本稿は、この「組織の壁」を突破するために、抽象的な「文化論」と決別することを提言します。

必要なのは、「文化変革」という幻想ではなく、**イノベーションを許容し、加速させるための、具体的かつ冷徹な「仕組み(ガバナンス)」の「設計(デザイン)」**です。

2. 「新規事業部門」の悲劇:なぜイノベーション部門は「孤立」し「失敗」するのか

「新規事業部門」が既存事業部門の「組織的な抵抗」によって攻撃されるプロセスは、3つの致命的な「分断」パターンに分類できます。

2-1. 分断の悲劇 1:「KPIの分断」 ―― 既存事業の“物差し”で新規事業を測る

最も広く見られる失敗が、イノベーション(探索)と既存事業(深化)を、「同じ物差し(KPI)」で測ろうとする「評価の分断」です。

- ケーススタディ:金融B社の「四半期決算の呪縛」 新規事業部門に対し、経営会議が既存事業と同じ「四半期ごとのROI」を要求します。「探索」フェーズの事業は、当然ながら短期的な売上を生まず、コストだけが先行する。CFOによる「君たちの貢献はいつか?」という合理的な問いの前で、新規事業は無力化され、最終的に予算削減、プロジェクト凍結という末路を辿ります。これは、「探索」と「深化」のKPIが分断されていたために起きた必然の失敗です。

2-2. 分断の悲劇 2:「リソースの分断」 ―― 既存事業部門からの兵站なき孤立

次に、「新規事業部門」が、既存事業部門の持つ**コアアセット(リソース)**から「分断」されることで失敗するケースです。

- ケーススタディ:製造業M社の「営業チャネルの壁」 新規のサブスクリプションサービスの実証実験に成功したイノベーション部門は、M社が誇る全国の「代理店販売網(既存事業のアセット)」を活用しようとします。しかし、営業部門は協力を拒否します。「我々のKPIは既存製品の販売台数だ。君たちのサブスクを手伝っても評価に貢献しない」と。兵站を断たれた新規事業部門は、最強のアセットから**「分断」**され、孤立し、「死の谷」で立ち往生するのです。

2-3. 分断の悲劇 3:「カニバリズム(共食い)」の恐怖 ―― 既存事業部門による“抗体攻撃”

最も強烈な「組織的な抵抗」が、この「カニバリズム」の恐怖です。

「新規事業部門」のイノベーションが優秀であればあるほど、既存事業を破壊する「脅威」として認識され、**積極的な「攻撃(サボタージュ)」**の対象となります。

- ケーススタディ:小売G社の「サブスクリプション事業」潰し 衣料品のサブスクリプション・サービスは顧客から高い評価を得ましたが、「既存事業部門」である店舗運営部門は、これを自らの「店舗売上」を奪う「敵」と認識。「サブスク事業は店舗での接客体験を否定するものだ」と強硬に反対しました。結果、経営層は「既存事業への影響を鑑み」スケールを中止。新規事業は、既存事業部門の「組織的な抵抗」によって、**意図的に「殺された」**のです。

3. 「文化変革」という“幻想”:なぜ「仕組み」の矛盾は放置されるのか

3-1. 最大の誤解:「文化」は「結果」であり、「原因」ではない

「組織を変えたい」と願う経営層が陥る最大の誤解は、この**「文化は『原因』ではなく、『仕組み(システム)』の『結果』に過ぎない」**という冷徹な事実を見過ごすことです。

社員は、研修で教えられた抽象的な「文化」に従っているのではありません。

彼らは、自分たちの「評価」と「報酬」を決定づける**「仕組み(ガバナンス)」**に対して、極めて「合理的」に行動しているに過ぎないのです。

3-2. 「失敗を恐れるな」と言う経営層が、「減点主義」を温存する矛盾

「デザイン思考研修」を受けさせ、「失敗を恐れるな(文化)」とスローガンを掲げながら、その社員を評価する「仕組み」が**「減点主義(既存KPI)」**のままである――。

この「矛盾」こそが、日本企業のイノベーションを阻害する最大の「分断」です。

社員は、「挑戦(デザイン思考)」と、自分の「評価(既存KPI)」という2つの「分断」されたメッセージの間で板挟みになります。そして、彼らが合理的に選択するのは、常に後者、すなわち**「挑戦しない」**ことです。

「文化」を変えようとするアプローチは、この「仕組み」の矛盾を温存したまま、社員個人の「マインドセット」に責任を転嫁する、**経営の「怠慢」**でさえあるのです。

4. GREATSの処方箋:「両利きの経営」のためのガバナンス設計

4-1. 私たちは「文化」ではなく「仕組み(ガバナンス)」を設計する

「組織の壁」を突破するための答えは明確です。**「文化」を変えようとするのをやめること。**変えるべきは、具体的な「仕組み(ガバナンス)」です。

GREATSは、「社会実装のアーキテクト」として、経営学の王道である「両利きの経営(Ambidextrous Organization)」の理論を、具体的なガバナンス設計によって「社会実装」します。

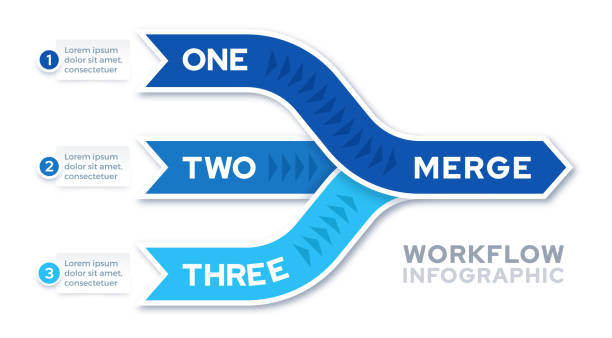

「両利きの経営」とは、「深化(既存事業)」と「探索(新規事業)」という相反する2つの活動を、意図的に分離し、そして統合する経営モデルです。

その鍵は、「深化」のための仕組みと、「探索」のための仕組みを**「分けて」設計し、経営トップが「統合」**することにあります。

4-2. 解決策(1):デュアルKPI ―― 「探索」と「深化」の“物差し”を分ける

(Case 1「KPIの分断」への処方箋)

「新規事業部門」には、既存事業とは全く異なる「探索KPI」を設計・導入します。

- 深化のKPI:ROI、売上、営業利益率(短期・効率性)

- 探索のKPI(新規設計):「学習の速度」(例:仮説検証サイクル数)、「賢い失敗の評価」(例:撤退/ピボットの速さ)

経営層(CFO)は、「新規事業部門」を「売上」で評価するのをやめ、「どれだけ速く、安く、市場について学習(=失敗)したか」で評価する仕組みに変えるのです。

この仕組みの変更こそが、新規事業部門を「既存事業の呪縛」から解放し、「死の谷」を越えるためのリソースを稼ぐ唯一の方法です。

4-3. 解決策(2):意思決定プロセスの設計 ―― 「稟議」から「アジャイル」へ

(Case 3「カニバリズム」への処方箋)

「新規事業部門」が既存事業部門に潰されるのは、「既存事業部門の役員会」で裁かれるからです。「探索の仕組み」には、専用の意思決定プロセスが必要です。

GREATSメソッドによる「探索ボード」の設計

私たちは、既存の役員会とは別に、CEOや外部の専門家で構成される「探索ボード(Innovation Board)」の設置を提案します。

- 特徴 1:既存事業役員の意図的な排除 利益相反(カニバリズムの恐怖)を避けるため、既存事業部門の役員は初期段階では意図的に排除します。

- 特徴 2:アジャイルな意思決定 このボードが、「探索KPI」に基づき、アジャイル(例:2週間ごと)に「Go / Pivot / Stop」の意思決定を「その場」で即決する。

これにより、「組織的な抵抗」による意図的な「事業の殺害」を防ぐガバナンスが機能します。

4-4. 解決策(3):GREATSメソッドによる「統合インターフェース」の設計

(Case 2「リソースの分断」への処方箋)

「2つの仕組み」を「分断」し、新規事業部門を「孤立」させては意味がありません。

最も重要な設計(デザイン)は、この「探索」と「深化」の仕組みを「いつ」「どのように」接続=**「統合」**するか、その「インターフェース(接続ルール)」を設計することです。

リソース(アセット)の接続ルール

「新規事業部門」が「既存事業部門」のアセット(例:営業チャネル)を利用するための「トリガー(発動条件)」と「ルール」を、事前に両部門のトップと合意形成し、仕組み化します。

- ルール例:「探索KPI」において「LTV > CACの等式が証明された」瞬間に、既存事業部門の営業チャネルは、新規事業プロダクトを「既存商材」と同等に扱う義務を負う。

この「統合ルール」の事前設計こそが、「既存事業部門の壁」をロジカルに突破する鍵となります。

人材と評価の「還流」システム

「新規事業部門」での「挑戦」は、キャリアの「墓場」であってはなりません。

「探索の仕組み」で活動した人材(例:失敗経験者)を、「深化の仕組み(既存事業部門)」に戻った際に「(失敗から学んだ)貴重な経験者」として**「評価(昇進)」する「仕組み(人事制度)」**を設計します。

「挑戦した者が報われる」という「仕組み」が定着して初めて、**「挑戦する文化」**は、結果として後から生まれてくるのです。

5. 結論:「仕組み」が変われば、「文化」は後からついてくる

5-1. 「組織の壁」は「設計」によってのみ突破できる

イノベーションの「社会実装」を阻む、最も強固な「組織の壁」。

それは、**「既存事業に最適化された、単一の仕組み(ガバナンス)」**という、極めてロジカルな「設計(デザイン)」の問題です。

したがって、その解決策もまた、ロジカルな「設計(デザイン)」でなければならない。

抽象的な「文化変革」という“幻想”を捨て、「両利きの経営」の理論に基づき、「2つの仕組み(ガバナンス)」を設計し、「探索」と「深化」を「統合」するインターフェースを構築すること。

「仕組み」が変われば、「合理的」な社員の「行動」が変わる。

そして、その「行動」の積み重ねこそが、結果として「文化」と呼ばれるものになる。「文化」は、後からついてくるのです。

5-2. なぜGREATSが「組織」をデザインできるのか

私たちGREATSは、単なる「戦略」の立案者でも、「技術」の実装部隊でもありません。

私たちは、戦略と技術の「社会実装」を阻む、この最も困難な「組織」の「分断」を「統合」する、「社会実装のアーキテクト」です。

私たちは「組織デザイン」を、「戦略」と「技術」から「分断」された「人事部の仕事」とは捉えません。**「戦略」を「社会実装」するための「仕組み設計」**として捉えています。

GREATSは、協会が持つ膨大な「ガバナンス設計」の**「失敗事例(集合知)」**に基づき、クライアントに最適な「2つの仕組みの設計図」を提供します。この「知的資本」と「知的資産」こそが、「組織の壁」という「内なる敵」を突破するための武器となるのです。

コメント