GREATSがエコシステムを駆使する理由。

競合コンサルファームも「知的資本」を持つ。しかし、それは「社内」の専門家やデータベースという「閉じた知」に過ぎない。社会実装という複雑な課題は、もはや一社の「閉じた知」では解決できない。GREATSが持つ「開かれた知」すなわち協会におけるエコシステムの戦略的優位性を解説する。

執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部

目次

- はじめに:「知的資本」モデルの地殻変動

- 1-1. コンサルティングファームの本質的価値

- 1-2. 「社会実装」という、新たな“複雑系”の課題

- 1-3. 本稿の論点:「閉じた知」 vs 「開かれた知」

- 「閉じた知的資本」モデル:巨象たちの“知の要塞”

- 2-1. モデルの定義:Proprietary(独占的)な知見

- 2-2. ケーススタディ:大手戦略ファーム—グローバル・メソッドという「閉じた知」

- 2-3. ケーススタディ:大手総合ファーム—買収(M&A)で築いた「閉じた知」の集合体

- 2-4. ケーススタディ:大手広告代理店—消費者データという「閉じた知」

- 「閉じた知」モデルの「2つの致命的欠陥」

- 3-1. 欠陥1:「閉鎖性」— 最高の「解」は、常に“要塞”の外にある

- 3-2. 欠陥2:「分断」— “要塞”の内部ですら「縦割り」である

- 「開かれた知的資本」モデル:GREATSの戦略的優位性

- 4-1. 私たちの哲学:私たちは「知」を独占しない。「知」へ「アクセス」する

- 4-2. 優位性1:THE JOIA PLATFORM(知的資産)— 「オープンな知」の源泉

- 4-3. 優位性2:THE GREATS METHOD(知的資本)— 「開かれた知」を「統合」する“仕組み”

- 結論:「統合されたオープンな知」 vs 「分断されたクローズドな知」

記事本文

1. はじめに:「知的資本」モデルの地殻変動

1-1. コンサルティングファームの本質的価値

コンサルティングファームの本質的な価値とは何でしょうか。

それは、クライアント企業が「持っていない」リソースを提供することにあります。

かつて、そのリソースは「マンパワー(労働力)」でした。

その後、それは「専門知識(ナレッジ)」へと進化しました。特定の業界知識、業務プロセスのベストプラクティス、あるいはM&Aの手法。これらはすべて、クライアントの「内部」には存在しない「外部」の知識でした。

そして現代。その価値は「知的資本(インテレクチュアル・キャピタル)」という言葉に集約されます。

知的資本とは、単なる知識の切り売りではありません。それは、知識を生み出す「仕組み」そのものであり、グローバルな事例データベース、独自開発した方法論(メソッド)、そしてブランドの「信頼性」の総体です。

クライアントは、この知的資本にアクセスするために、高額なフィーを支払うのです。

1-2. 「社会実装」という、新たな“複雑系”の課題

しかし、この知的資本モデルが、今、大きな地殻変動に直面しています。

なぜなら、クライアントが直面する「課題」の質が変わったからです。

かつての課題は「最適化」でした。

「コストを削減したい」「既存のサプライチェーンを効率化したい」。

これらの課題は、答えが明確に存在する「リニア(線形)」な問題であり、大手ファームが持つ知的資本、すなわち過去の成功パターンを適用することで解決できました。

しかし、現代の課題は「社会実装」です。

事業化に至らない実証実験を乗り越え、「0→1」で事業を立ち上げ、「死の谷」を越え、「エコシステム」を構築する。

これは、答えが存在しない「ノンリニア(非線形)」で「複雑適応系」の課題です。

1-3. 本稿の論点:「閉じた知」 vs 「開かれた知」

「社会実装」というこの新しい“複雑系”の課題は、従来型の知的資本モデルでは解くことができません。

なぜなら、従来型のモデルは、その構造において**「閉鎖的(クローズド)」かつ「分断(ディスコネクテッド)」**されているからです。

本稿では、大手ファームが依拠する「閉じた知的資本」モデルの構造的限界を明らかにします。

そして、それとは対極にある、私たちGREATSが実践する**「開かれた(オープンな)知的資本」モデル**が、なぜ「社会実装」という複雑な課題を解くための唯一のアプローチであるのか、その戦略的優位性を論証します。

2. 「閉じた知的資本」モデル:巨象たちの“知の要塞”

2-1. モデルの定義:Proprietary(独占的)な知見

大手ファームの知的資本モデルは、一言で言えば「要塞」です。

彼らの価値は、「Proprietary(プロプライエタリ)」すなわち独占的、占有的な知見に基づいています。

「我々(ファーム内部)だけが持っている」グローバルな知見、独自開発したメソッド、そして圧倒的な「社内」データベース。これこそが彼らの参入障壁であり、収益の源泉です。

2-2. ケーススタディ:大手戦略ファーム—グローバル・メソッドという「閉じた知」

マッキンゼー、BCGといったトップ戦略ファームの知的資本の核は、その歴史の中で培われてきた「独自メソッド」と「グローバルな知見」にあります。

彼らは世界中のオフィスで蓄積した「過去の成功事例(=閉じた知)」をクライアントの課題に適用し、最適解を導き出します。

このモデルは、「最適化」の時代には最強でした。なぜなら、解くべき課題(例:コスト削減)は世界共通であり、過去の事例(閉じた知)がそのまま未来の答えになったからです。

しかし、「社会実装」という「未来」を創る課題(=答えがない)において、この「過去」のデータベースは、時に足枷(あしかせ)にすらなるのです。

2-3. ケーススタディ:大手総合ファーム—買収(M&A)で築いた「閉じた知」の集合体

アクセンチュアやデロイトといった総合ファームは、この「閉じた知」モデルをさらに拡大させました。

彼らは、「戦略」「デザイン」「技術」の「統合」を掲げ、デザインファームやIT企業を次々と買収(M&A)してきました。

しかし、これは「統合」ではありません。「要塞」の「増築」です。

買収によって、「戦略の閉じた知」「デザインの閉じた知」「技術の閉じた知」という、**「3つの“閉じた知”の集合体」**が生まれたに過ぎません。

彼らの知的資本は、本質的には「閉じた」ままであるのです。

2-4. ケーススタディ:大手広告代理店—消費者データという「閉じた知」

電通や博報堂といった広告代理店も同様です。

彼らの知的資本の核は、マスメディア時代から蓄積してきた「独自の消費者データ」や「メディアバイイング力」という「閉じた知」にあります。

彼らもまた、DX企業やコンサルを買収し「統合」を謳いますが、その思考の起点は常に「自社が保有する(クローズドな)データ」や「自社がアクセスできる(クローズドな)メディア枠」になりがちです。

3. 「閉じた知」モデルの「2つの致命的欠陥」

この「要塞」のように強固に見える「閉じた知的資本」モデルには、現代の「社会実装」を解く上で、2つの致命的な欠陥が存在します。

3-1. 欠陥1:「閉鎖性」— 最高の「解」は、常に“要塞”の外にある

第一の欠陥は、その「閉鎖性」そのものです。

「社会実装」という複雑な課題を解くための「最高の解」—すなわち最適な技術、最良のパートナー、最新の知見—は、21世紀の今日、ほぼ100%、“要塞”の「外」にあります。

あなたの課題を解決する最高のAI技術は、アクセンチュアの「社内」にあるでしょうか?

あなたのビジネスモデルを加速させる最良のパートナーは、デロイトの「過去のクライアントリスト」の中だけにいるでしょうか?

あなたのR&Dシーズを事業化するキラーユースケースは、BCGの「グローバル事例」の中にあるでしょうか?

否、です。

それらは、今この瞬間にも生まれている無数のスタートアップ、大学の研究室、あるいは異業種の取り組みといった、「オープン」な世界にこそ存在するのです。

「閉じた知的資本」モデルは、その構造上、“要塞”の「外」にある最高の解にアクセスすることが原理的に困難です。

彼らが「アライアンス戦略」で失敗しがちなのは、彼らの「知(=データベース)」が「閉じて」おり、そもそも「最高の解」を発見することすらできないからです。

3-2. 欠陥2:「分断」— “要塞”の内部ですら「縦割り」である

第二の欠陥は、さらに深刻です。

彼らの「知的資本」は、「閉じて」いるだけでなく、“要塞”の内部ですら「分断」されているのです。

私たちが「実証実験どまり」のインサイト記事で詳細に論証した通り、彼らの組織構造は、その歴史的経緯から、強固な「縦割り(サイロ)」です。

- 戦略部門の「閉じた知」

- デザイン部門の「閉じた知」

- 技術部門の「閉じた知」

これらは、「要塞」の中でさえ「統合」されていません。

クライアントが「社会実装(=戦略・組織・技術の統合)」という課題を依頼しても、彼らは「分断」されたソリューションしか提供できません。

「戦略レポート」は納品されるが、その実現を「組織」や「技術」が阻害する。「戦略」と「実装」の間に、深い「分断」が残ったままなのです。

4. 「開かれた知的資本」モデル:GREATSの戦略的優位性

4-1. 私たちの哲学:私たちは「知」を独占しない。「知」へ「アクセス」する

GREATSの「知的資本」モデルは、これら大手ファームの「閉じた知」モデルとは、哲学からして根本的に異なります。

私たちは、「知」を独占(Proprietary)しようとはしません。私たちは、「社会実装」に必要な「最高の知」に「アクセス(Access)」し、それを「統合(Integrate)」します。

この「統合されたオープンな知」こそが、GREATSの戦略的優位性であり、それは「2つのアセット」によって構成されています。

4-2. 優位性1:THE JOIA PLATFORM(知的資産)— 「オープンな知」の源泉

第一の優位性は、競合には決して模倣できない「知的資産(アセット)」、すなわち母体である「日本オープンイノベーション協会(JOIA)」のプラットフォームです。

これは、大手ファームの「閉じた知」に対する、GREATSの「開かれた(オープンな)知」の源泉です。

アセットA:ネットワーク(人脈)— 最高の「知」への最短距離

「社会実装」の「最高の解」が“要塞”の「外」にあるのなら、その「外」の世界(=オープンなエコシステム)に誰よりも深く、広く、信頼ベースで接続できる者が勝ちます。

GREATSは、「協会」が持つ、日本トップクラスの大企業・スタートアップ・アカデミアの「ネットワーク(人脈)」に独占的に「アクセス」できます。

競合コンサルが「データベース(閉じた知)」を検索している間に、GREATSは「ネットワーク(開かれた知)」を通じて、最高の技術を持つスタートアップCEOや、第一人者の大学教授と「直接対話」できます。この「アクセス」の質とスピードが、社会実装の成否を分けるのです。

アセットB:集合知(データベース)— 「生きた失敗」から学ぶ

「オープンな知」は、成功事例だけではありません。

「協会」のプラットフォームには、日本企業が経験した無数の「イノベーションの生きた失敗事例(集合知)」が蓄積されています。

大手ファームの「グローバルな成功事例(閉じた知)」が、必ずしも日本市場の「組織の壁」や「技術的負債」に適合するとは限りません。

GREATSは、この「生きた失敗(集合知)」に基づき、「そのアプローチは過去にA社が失敗している」という「精度の高い」戦略を構築できます。

4-3. 優位性2:THE GREATS METHOD(知的資本)— 「開かれた知」を「統合」する“仕組み”

4-3-1. 「開かれた知」は、それだけでは「ノイズ」である

ただし、と、ここで強調しなければなりません。

「開かれた知(協会アセット)」にアクセスできるだけでは、イノベーションは成功しません。

なぜなら、「開かれた知」は、それだけでは単なる「カオス(混沌)」であり「ノイズ(雑音)」だからです。

協会ネットワークから「100社の有望なスタートアップ」を紹介されても、自社の戦略(事業)のKSF(主要成功要因)と結びついていなければ、それは「名刺交換」で終わります。

これが、アライアンスを「仲介(ブローカー)」するだけの支援者の限界です。

4-3-2. 「メソッド」こそが「知」を「価値」に変える

GREATSは「仲介者」ではありません。「アーキテクト」です。

私たちの第二の、そして核となる優位性は、**「青山武史の知的資本(メソッド)」**という「社会実装のための“仕組み”」そのものです。

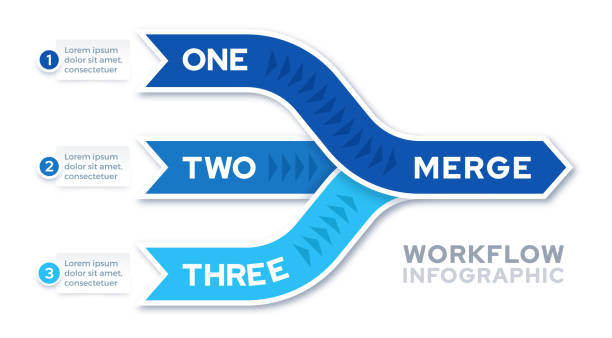

この「GREATSメソッド」こそが、

- クライアントの課題の本質(=「分断」の特定)を定義し、

- 「社会実装」のためのKSF(主要成功要因)を導き出し、

- そのKSFを解決するために、「開かれた知(協会アセット)」という膨大な「ノイズ」の中から、「必要な知(シグナル)」だけを抽出・選別し、

- 戦略(事業)・組織(デザイン)・技術(テクノロジー)を「統合」した「社会実装アーキテクチャ」として設計図に落とし込む。

「開かれた知(JOIAアセット)」が「最高の素材」だとすれば、「知的資本(GREATSメソッド)」は、その素材を調理し、最高の料理(=社会実装)に仕上げる「唯一無二のレシピ」なのです。

5. 結論:「統合されたオープンな知」 vs 「分断されたクローズドな知」

「社会実装」という「複雑系」の課題は、もはや「閉じた知」では解けません。

競合である大手ファームは、「分断された」「閉じた」知的資本モデルに依存し続けています。

彼らが提供するのは、過去の事例(閉じた知)に基づく「最適化」の答えであり、「社会実装」という未来の答えではありません。

クライアントが今、選ぶべきパートナーはどちらか。

「分断」された“要塞”の「閉じた知」に、高額なフィーを払い続けるのか。

それとも、

「開かれた知(エコシステム)」を自在に駆使し、それを「統合」する「メソッド(知的資本)」を持つ、唯一無二の「社会実装アーキテクト」に未来を託すのか。

GREATSは、後者のための「解」なのです。

コメント