「高機能・低UX」の悲劇:なぜ日本のプロダクトは「顧客」と「分断」されるのか?

「プロダクトアウト」文化の終焉。「戦略(事業)」と「体験(デザイン)」を「統合」するサービスデザインの本質。

「技術」は世界最高水準。機能も豊富。しかし、市場(顧客)では選ばれない—。この「高機能・低UX」の悲劇は、「技術」や「戦略」の論理が、「顧客体験」の論理と「分断」されているために発生する。本稿では、この「分断」を解消し、顧客を熱狂させ、「稼げる事業」に繋げる「サービスデザイン」のメソッドを解説する。

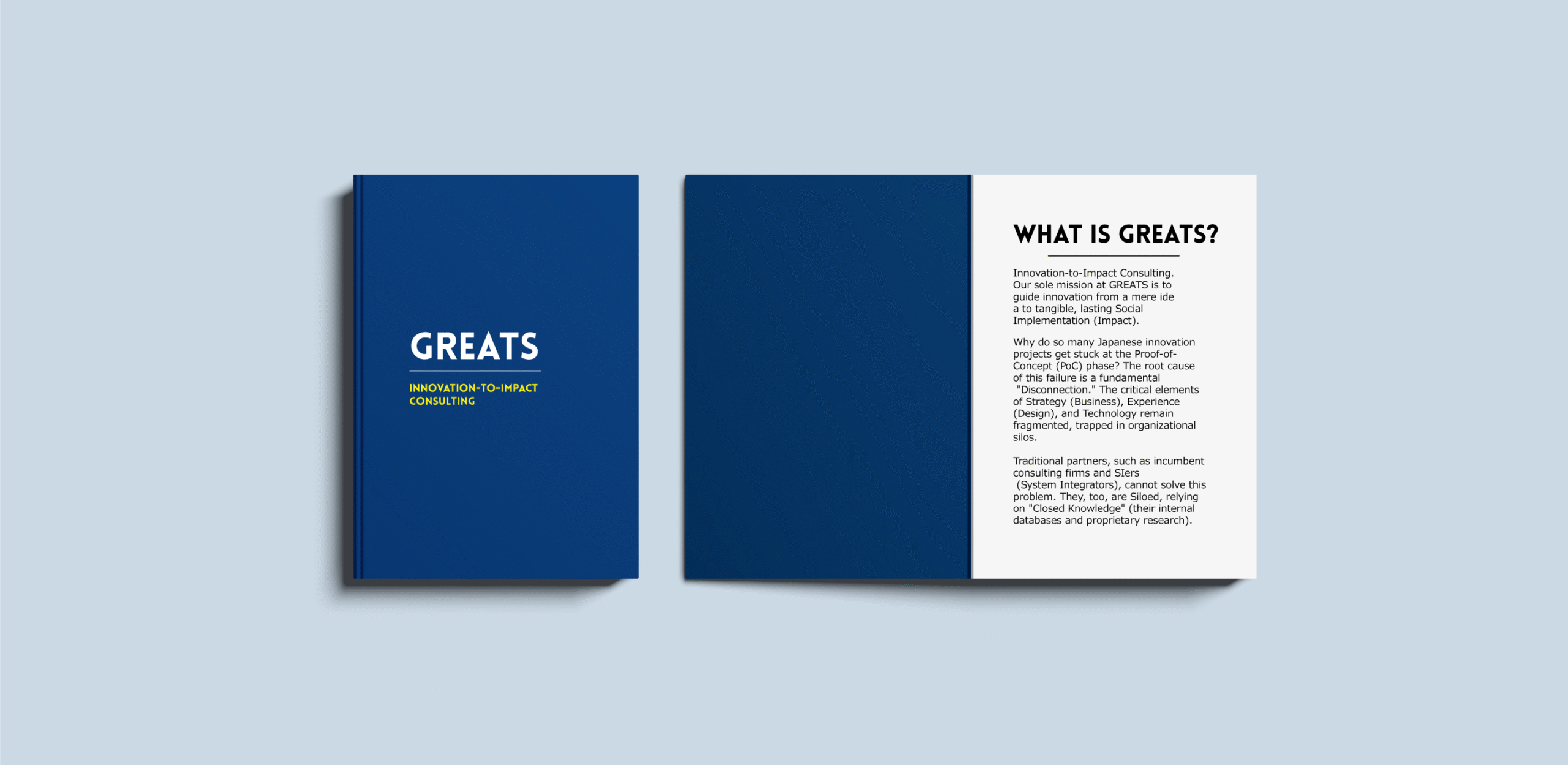

執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部

目次

1. はじめに:「高機能・低UX」という“慢性的な問題”

- 1-1. 日本の「モノづくり」神話の“副作用”

- 1-2. 「使われない」サービスは「事業実現」ではない

- 1-3. 本稿の論点:「顧客体験」と「技術」の致命的な「分断」

2. 分析:「技術起点」の取り組みはなぜ失敗するのか

- 2-1. 「ガラパゴス携帯」の教訓:なぜ最高の技術が、世界で負けたのか

- 2-2. 顧客が本当に欲しかったもの

- 2-3. 「技術」の言葉と「体験」の言葉の分断

3. 「体験」が「分断」される3つのパターン

- 3-1. 分断 1:「技術と体験の分断」— 技術者の「自己満足」が、顧客の「不便」を生む

- 3-2. 分断 2:「戦略と体験の分断」—「収益」を優先し、「顧客体験」を破壊する

- 3-3. 分断 3:「体験と体験の分断」— 顧客との接点(アプリ、ウェブ、店舗)ごとで「体験」がバラバラ

4. GREATSの処方箋:「事業戦略」と「技術」を「体験」で「統合」する

- 4-1. 「問い」の再定義:「何を作れるか」ではなく「顧客は“なぜ”それを選ぶのか」

- 4-2. 手法1:サービスデザイン — 「インサイト」の発掘

- 4-3. 手法2:顧客の行動設計図と全体設計図による「体験の設計図」

5. 結論:「体験」こそが、「事業戦略」と「技術」を「事業として実現」する“接続点”である

記事本文

1. はじめに:「高機能・低UX」という“風土病”

1-1. 日本の「モノづくり」神話の“副作用”

日本の「モノづくり」は、長らく世界をリードしてきた。高品質、高機能、高信頼性。その技術力は、今なお世界最高水準であることに疑いの余地はない。

しかし、21世紀に入り、市場のルールは一変した。 「所有」から「利用(サブスクリプション)」へ。「機能」の競争から「体験(UX)」の競争へ。

この「ルールの変化」の中で、日本の「モノづくり」神話は、時として深刻な“副作用”を生み出している。 それが、**「高機能・低UX」**という“風土病”だ。

- 技術的には世界最高水準。

- 機能も、競合の3倍は搭載されている。

- しかし、致命的に「使いにくい」。

- 結果、市場(顧客)からは選ばれない。

素晴らしい「技術」が、「顧客体験」と「分断」された結果、市場で淘汰されていく。これこそ、日本のイノベーションが「社会実装」されない、もう一つの典型的な「分断」の姿である。

1-2. 「使われない」サービスは「社会実装」ではない

私たちGREATSが「実績・事例」ページで示す「社会実装」とは、単に「サービスイン(リリース)」することではない。

「100万ダウンロードを達成」(メガバンク事例) 「5万世帯が利用し、ピークカット8%を達成」(電力会社事例) 「数千世帯がプラットフォーム上で生活」(不動産デベロッパー事例)

このように、「社会(=顧客、市場)」に「使われ」、具体的な「価値(行動変容や事業成果)」を生み出して初めて、「社会実装」は成し遂げられたと言える。

この観点に立てば、「高機能・低UX」によって「使われない」サービスは、たとえ技術的に高度であっても、戦略的に正しく見えても、「社会実装」の「失敗」である。

1-3. 本稿の論点:「顧客体験」と「技術」の致命的な「分断」

本稿では、この「高機能・低UX」の悲劇、すなわち「顧客体験(デザイン)」と「技術(テクノロジー)」、そして「事業戦略(ビジネス)」との「分断」に焦点を当てる。

まず、なぜ日本の優秀な「技術起点(プロダクトアウト)」が失敗するのか、その構造的欠陥をリサーチ(客観的事実)に基づき明らかにする。 次に、「体験」が「分断」される3つの典型的なパターンを、具体的なケーススタディで解明する。 そして最後に、この「分断」を「統合」し、「使われる(=社会実装される)」サービスを設計するための、GREATSの「サービスデザイン」メソッドを提示する。

2. リサーチ分析:なぜ「プロダクトアウト(技術起点)」は失敗するのか

2-1. 「ガラパゴス携帯」の教訓:なぜ最高の技術が、世界で負けたのか

「高機能・低UX」の「分断」を象徴する、最も有名な「客観的失敗事例」は、言うまでもなく日本の「ガラパゴス携帯(フィーチャーフォン)」だろう。

2000年代後半、日本の携帯電話は、世界最高水準の「技術の結晶」だった。 カメラ、ワンセグ(テレビ)、おサイフケータイ、iモード(インターネット)。「iPhone」が登場する遥か以前から、それらすべてを「実装」していた。

しかし、2007年にiPhoneが登場すると、市場は一変した。 なぜか。

- 日本の携帯(技術起点):「技術」の論理。「実装できる機能は“すべて”搭載する」という「足し算」の発想。その結果、端末は「多機能」だが「複雑怪奇(=低UX)」になった。

- iPhone(体験起点):「顧客体験」の論理。「顧客が“本当に”したい体験(例:指で直感的に操作する)」を定義し、そのために「不要な機能は“すべて”捨てる」という「引き算」の発想。

日本のメーカーは、「技術」と「事業戦略」(=通信キャリアとの垂直統合)に集中し、「顧客体験」を「分断」させていた。 Appleは、「顧客体験」を「OS(技術)」と「App Store(事業)」によって「統合」した。

この「分断 vs 統合」の戦いの結果は、私たちが知る通りである。 「技術」で勝っていた日本が、「社会実装(=市場のデファクトスタンダード)」の戦いで完敗した。

2-2. 顧客が本当に欲しかったもの

この「ガラケーの教訓」は、現代のイノベーションにおいても、全く同じ構図で繰り返されている。

顧客は「高機能」が欲しいのではない。 顧客は「自分の課題を、最も快適に(体験)、最も安価に(戦略)解決してくれる“体験”」が欲しいのだ。

2-3. 「技術」の論理 vs 「体験」の論理

「プロダクトアウト(技術起点)」の「分断」は、エンジニアとデザイナーの「言語」の「分断」でもある。

- 技術の論理:「このAIは、99%の精度で認識できる(=機能)」

- 体験の論理:「そのAIは、顧客の“どの課題”を解決し、顧客は“なぜ”それを使いたいと思うのか?(=価値)」

「機能」と「価値」の「分断」。 GREATSが「統合」しようとしているのは、まさにこの「言語の分断」である。

3. 「体験(デザイン)」が「分断」される3つのパターン

日本の「モノづくり」文化において、この「体験」の視点は、しばしば「技術」や「事業戦略」の論理によって「分断」され、犠牲にされる。

3-1. 分断 1:「技術と体験の分断」— 技術者の「自己満足」が、顧客の「不便」を生む

これが「高機能・低UX」の典型である。 「技術」の論理(実装できる機能はすべて実装する)が、「顧客体験」の論理(シンプルで直感的に使える)と「分断」されるケースだ。

【ケーススタディ:大手通信C社の「多機能」サービス】 ある大手通信C社は、最先端の技術をすべて盛り込んだ、多機能な業務支援SaaSを開発・リリースした。技術部門の実証実験では「すべての機能が仕様書通りに動く」ことが確認され、鳴り物入りで市場に投入された。 しかし、顧客からの評価は散々だった。「機能が多すぎて使い方が分からない」「本当に欲しい機能は、メニューの奥底にあって辿り着けない」。 「技術」と「体験」が「分断」されていたため、市場で淘汰(社会実装の失敗)された。

【ケーススタディ:大手ヘルスケアH社の「現場無視」システム】 ある大手ヘルスケアH社は、病院の業務効率化を目指す先進的な電子カルテシステムを開発した。AIによるレコメンド機能など、技術的には非常に高度なものだった。 しかし、開発チームは「医師や看護師の多忙な業務フロー(体験)」を深く理解していなかった。システムは、彼らの既存のワークフロー(体験)に「統合」されておらず、むしろ「余計なクリック」や「新しい入力作業」を強いるものだった。 結果、医療現場(顧客)は、この「技術的に優れ、非効率な」システムを拒絶。社会実装に至らなかった。

3-2. 分断 2:「戦略と体験の分断」—「マネタイズ」を優先し、「顧客体験」を破壊する

次に多いのが、「事業戦略(=稼ぐ)」という論理が、「顧客体験」の論理と「分断」されるケースだ。

【ケーススタディ:スタートアップJ社の「広告モデル」の罠】 あるスタートアップJ社は、特定のコミュニティに特化したSNSサービスを開発した。そのユニークな「体験」は熱狂的に受け入れられ、ユーザー数は爆発的に増加した。 しかし、彼らは「マネタイズ戦略(事業)」の設計を後回しにしていた。 いざ収益化を試みようと、安易に「広告モデル(事業)」を導入した途端、ユーザーは「純粋なコミュニティ(体験)が汚された」と猛反発。熱狂は冷め、ユーザーは急速に離反した。

これは、「マネタイズ(事業)」と「顧客体験」が「分断」されていた典型的な失敗例である。 「稼ぐ」ことと「体験」を「統合」する、優れた「ビジネスモデル設計」が欠如していたために、「死の谷」を越えられなかった。

3-3. 分断 3:「体験と体験の分断」— チャネル(アプリ、Web、店舗)ごとで「体験」がバラバラ

最後に、顧客接点(チャネル)そのものが「分断」されているケースだ。これは、特に「縦割り組織」の大企業で多く見られる。

- Webサイト(マーケ部門管轄):ここでは「A」というキャンペーン(体験)を訴求している。

- スマホアプリ(DX部門管轄):ここでは「B」という機能(体験)が中心で、キャンペーン「A」はどこにもない。

- 実店舗(営業部門管轄):ここでは「C」という接客(体験)が行われ、キャンペーン「A」も機能「B」も知らない。

顧客は、チャネルを移動するたびに「一貫性のない(分断された)」体験を強いられ、ブランドへの信頼を失う。 これは、「組織」の「分断」が、そのまま「顧客体験」の「分断」として「社会実装」されてしまっている、最悪のケースである。

4. GREATSの処方箋:「戦略」と「技術」を「体験」で「統合」する

4-1. 「問い」の再定義:「何を作れるか」ではなく「顧客は“なぜ”それを選ぶのか」

GREATSは、この「体験」の「分断」を「統合」するため、まず「問い」を再定義する。 「我々の技術で、何が作れるか?」ではない。 「我々の戦略で、どう稼ぐか?」でもない。

「顧客は、何を“不便”に感じ、何を“切望”し、“なぜ”我々のソリューションを選ぶのか?」

この「顧客」の「インサイト(深層心理)」を起点に、「事業戦略」と「技術」を「統合」させること。 それこそが、GREATSの「サービスデザイン」メソッド(知的資本)である。

4-2. メソッド(1):サービスデザイン — 「インサイト」の発掘

私たちは、会議室で「戦略」を練る前に、まず「現場(顧客)」に出る。 「顧客インサイトリサーチ」を通じ、顧客自身も言語化できていない「不便」「不満」「潜在的ニーズ」を発掘する。

これは、代表の青山武史がエイチームでプロダクトマネージャーとして「0→1」のPMF(プロダクト・マーケット・フィット)を達成した際に実践してきた、事業の「核」となるプロセスである。 「プロダクトアウト(技術起点)」ではなく、「マーケットイン(体験起点)」で「問い」を立て直す。

4-3. メソッド(2):カスタマージャーニーとブループリントによる「体験の設計図」

発掘した「インサイト(顧客の課題)」に基づき、「体験」を「設計」する。

- カスタマージャーニーマップ: 顧客が「課題」を認知し、我々のサービスを「発見」し、「利用」し、「ファン」になるまで。その「体験の旅」のすべての接点(

Case 3の「チャネル分断」を解消)を「設計」する。 - サービスブループリント: その「最高の顧客体験」を実現するために、「裏側」で必要な「仕組み」を「設計」する。

- どの「戦略」に基づき、どこで「マネタイズ」するか(

Case 2の「戦略と体験の分断」を解消)。 - どの「組織」が、どの「技術」を使って、その体験を支えるか(

Case 1の「技術と体験の分断」を解消)。

- どの「戦略」に基づき、どこで「マネタイズ」するか(

この「ブループリント」こそが、「戦略・体験・技術」の3領域を「統合」する、「社会実装」のための「体験の設計図」である。

5. 結論:「体験」こそが、「戦略」と「技術」を「社会実装」する“インターフェース”である

「高機能・低UX」の悲劇(=ガラケーの失敗)を繰り返してはならない。

「戦略(事業)」がいかに優れていても、 「技術」がいかに高機能でも、 最終的に「社会(顧客)」と「接続」し、「価値」として「実装」するのは、「顧客体験」という“インターフェース”である。

GREATSが「サービスデザイン」を重視するのは、それが単なる「見た目」の仕事ではなく、「戦略」と「技術」という「内部の論理」を、「社会(顧客)」という「外部の現実」と「統合」させる、「社会実装の核」となる「設計」そのものだと確信しているからだ。

コメント