なぜ9割のイノベーションは死の谷を越えられないのか。その病巣は、3領域の「構造的分断」にある。

なぜ、多くの実証実験が事業にならないのか。イノベーションが社会実装されない本質的な理由が、戦略、組織、技術という3つの領域の分断にあることを、客観的データと6つのケーススタディに基づき論証する。

執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部

目次

- はじめに:実証実験どまりという日本企業の“風土病”

- 1-1. なぜ実証実験(PoC)が事業にならないのか

- 1-2. 魔の川、死の谷、ダーウィンの海:実証実験どまりが潜む場所

- 1-3. 本稿が定義する「社会実装」とは:「実装」との決別

- 実証実験どまりは症状である:失敗の9割を生む3つの「分断」

- 2-1. 分断 1:戦略と技術の分断 — シーズとニーズの乖離

- 2-2. 分断 2:戦略と組織の分断 — 既存事業部門が新規事業を阻害する

- 2-3. 分断 3:体験と技術の分断 —「高機能」だが「使われない」

- 最大の障壁:なぜ大手ファームは「分断」を解決できないのか

- 3-1. 「統合」を謳う巨象たちの「縦割り」という現実

- 結論:「分断」を「統合」するアーキテクトの必要性

記事本文

1. はじめに:実証実験どまりという日本企業の“風土病”

1-1. なぜ実証実験が事業にならないのか

「我が社もイノベーションに取り組んでいる。すでに実証実験は50件以上走っている」

もし、企業のイノベーション担当者が自社の活動をこのように誇るとしたら、その組織は、実証実験どまり、あるいはPoC疲れとでも呼ぶべき、深刻な“風土病”に罹患している可能性が極めて高い。

実証実験(PoC:Proof of Concept)とは、本来、コンセプトの証明に過ぎない。アイデアが事業として成立するか否かを検証するためのプロセスの一つであるはずだ。しかし、日本企業の現場で起きている現実はどうだろうか。

- 実証実験を実施すること自体が目的化し、検証後に事業化の意思決定がなされない。

- あるいは、実証実験が成功しても、次のステップである社会実装に進むための予算やリソースが確保できず、プロジェクトが塩漬けになる。

現場からは**「実証実験疲れ」**という言葉が聞こえ始め、イノベーションへの機運そのものが失われていく。

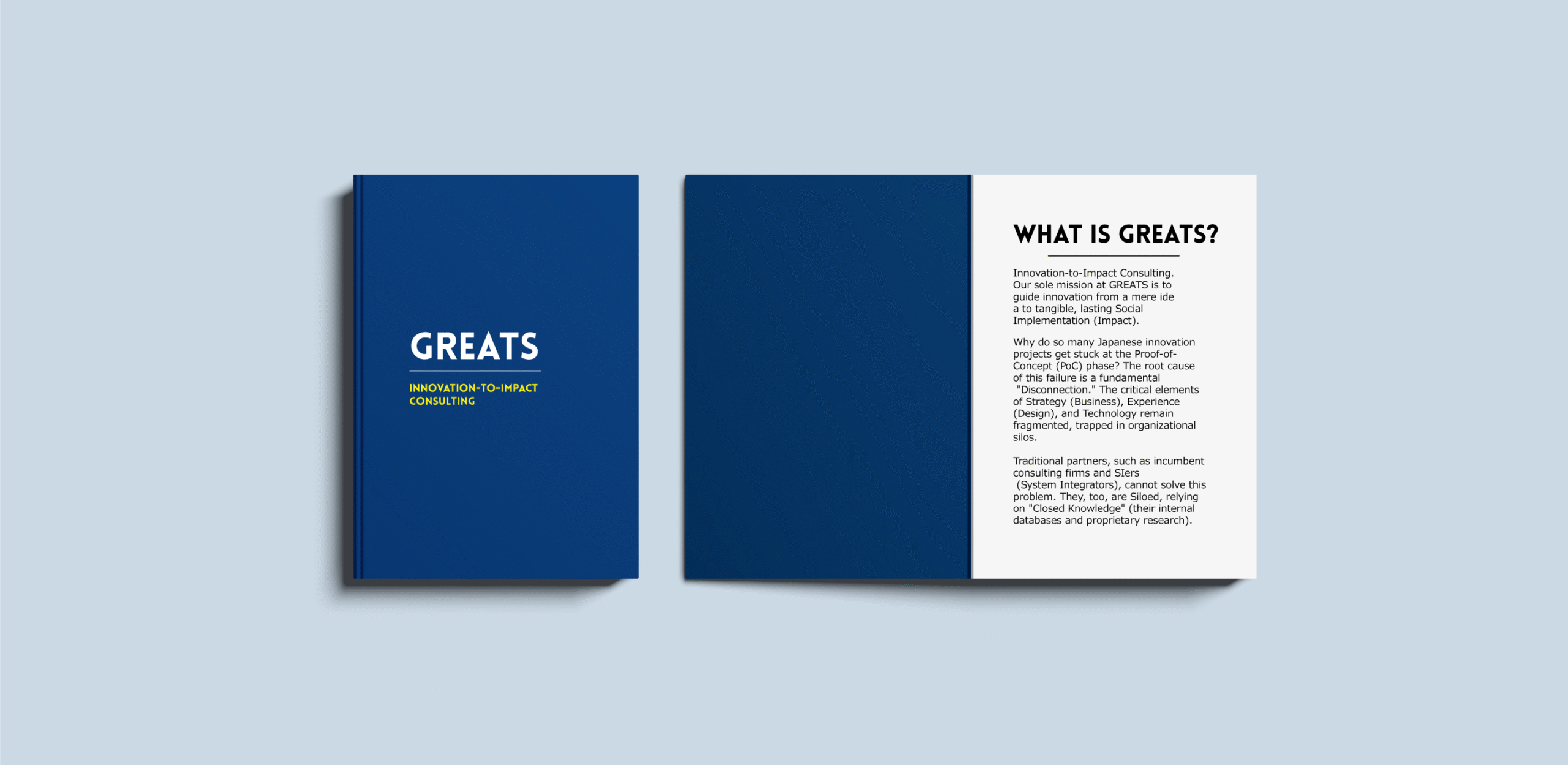

私たち日本オープンイノベーション協会(JOIA)、そして協会の活動ブランドであるGREATS(グレイツ)が長年対峙してきたのは、この事業化に至らないという名の、いわゆる**「死の谷」**である。

ある調査によれば、日本企業が取り組んだ新規事業のうち、投資回収、すなわち事業化に至った割合は1割にも満たないという。9割以上の挑戦が、社会に価値を生み出す前に消えていく。この莫大な機会損失こそ、日本経済が停滞する本質的な原因の一つだと、私たちは考えている。

では、なぜこれほど多くの実証実験が死の谷を越えられないのか。

現場のリソース不足か。経営層のコミットメント不足か。市場のニーズがなかったからか。

どれも一因ではあるが、本質ではない。

実証実験どまりは、あくまで症状である。

その病巣は、もっと深く、構造的な場所にある。

本稿の結論を先に述べよう。

イノベーションが失敗する本質的な原因は、戦略、組織、技術という3つの要素が、組織的かつ構造的に分断されていることにある。

1-2. 魔の川、死の谷、ダーウィンの海:実証実験どまりが潜む場所

イノベーションのプロセスには、古くから3つの障壁が存在すると言われている。リサーチによれば、これらは技術の社会実装プロセス、すなわち研究、製品開発、事業化、市場・産業化の各関門を指す。

| 障壁名 | 位置づけ | 定義 |

| 魔の川 | 研究と製品開発の間 | 基礎研究が、市場ニーズと結びつかず、製品開発に進めない障壁。 |

| 死の谷 | 製品開発と事業化の間 | 製品開発(実証実験)はできたが、事業として収益を上げるための資金調達や体制構築ができず、頓挫する障壁。 |

| ダーウィンの海 | 事業化と市場・産業化の間 | 事業化(リリース)はしたが、競合他社との競争や市場の淘汰に敗れ、定着できない障壁。 |

私たちが課題とする実証実験どまりとは、この分類で言えば、主に死の谷で発生している現象だ。製品開発や実証実験までは進んだが、その後の事業化フェーズに進めず、資金やリソースが枯渇し、プロジェクトが死を迎える。

しかし、なぜ彼らは死の谷を越えられないのか。

それは、魔の川を渡る時点(研究段階)や、死の谷に挑む時点(開発段階)で、すでに分断という病巣を抱えているからに他ならない。

1-3. 本稿が定義する社会実装とは:実装との決別

本稿では、この分断という病巣を解き明かす前に、私たちGREATSが使う**「社会実装」**という言葉を明確に定義したい。

私たちは、大手SIerやコンサルファームが使う**「システム実装」**と、「社会実装」を明確に区別する。

- システム実装とは、要件定義書に基づき、特定の技術を構築・納品することである。これは人海戦術で実行可能な**「作業」**である。

- 社会実装とは、アイデアを、社会に価値を生み出し、自走できる**「事業」へと昇華させることである。「知的資本」が求められる「戦略」**である。

社会実装は、単なるシステム開発ではない。

そこには、持続可能なビジネスモデルの設計、市場に定着させるためのエコシステムの構築、顧客を熱狂させる顧客体験のデザイン、組織の壁を突破するプロセスの設計、そして規制やルールをも変革していく非連続な戦略が含まれる。

これは、従来の**「実装部隊」には実行不可能な、極めて高度な「アーキテクト(設計者)」**の仕事である。

実証実験どまりとは、企業がシステム実装の論理で社会実装に挑もうとすることから生まれる、必然の失敗なのである。

2. 実証実験どまりは症状である:失敗の9割を生む3つの分断

イノベーションが失敗する時、その症状は様々だ。「予算が下りなかった」「技術的に実現できなかった」「顧客に使われなかった」。しかし、その根本原因(病巣)を辿っていくと、ほぼ例外なく、私たちが定義する3つの分断に行き着く。

2-1. 分断 1:戦略と技術の分断 — シーズとニーズの乖離

最も古典的かつ深刻な分断が、「事業戦略」と「技術」の分断である。これは技術シーズ(R&D部門)と市場ニーズ(事業部門)の乖離とも言える。技術部門が魔の川を渡る際に、事業部門の戦略と分断されているために起こる。

- ケーススタディ:大手化学メーカーA社の「お蔵入り」AIA社は、R&D部門が巨額の投資を行い、特定の画像認識において世界最高水準のAI技術(技術シーズ)を開発した。しかし、マネタイズ戦略、すなわち**「誰が、なぜ、いくらでそれを買うのか」**を設計していなかったため、事業化に至らず「お蔵入り」となった。技術が先行し戦略が欠如した典型例である。

- ケーススタディ:大手金融F社の「レガシーの足枷」F社は、新しいフィンテック戦略を打ち出したが、自社が抱える**「レガシーシステム」の技術的制約を無視**して描かれたものだった。結果、実証実験で技術的実現性の欠如が判明し、戦略は「絵に描いた餅」に終わった。

どちらも、社会実装の初期段階から事業と技術を**「統合」して設計するアーキテクトが不在**だったことが敗因である。

2-2. 分断 2:戦略と組織の分断 — 既存事業部門が新規事業を阻害する

次に深刻なのが、「事業戦略」と「組織デザイン」の分断である。これはイノベーションを許容する**「組織体制」や「意思決定プロセス(ガバナンス)」の設計**を指す。これは死の谷のど真ん中で、プロジェクトの息の根を止める最大の要因である。

- ケーススタディ:大手金融B社の「イノベーション部門の孤立」B社は、デジタルイノベーション部門を設立したが、既存事業部門と連携できず孤立した。新規アプリの実証実験は成功したが、本格導入(社会実装)に必要な既存部門の協力が得られず、プロジェクトは凍結。採用人材も流出した。

- ケーススタディ:大手製造業M社の「営業チャネルの壁」M社は「サブスクリプション型」のサービスを開発したが、既存の**「代理店販売網(組織)」**と真っ向から対立。既存チャネルとの利害調整を設計していなかったため、猛反発を受け、実証実験は成功したにもかかわらずプロジェクトは中止となった。

イノベーションの最大の敵は競合ではなく、社内の組織的な抵抗だ。「組織の壁」という名のこの分断は、最も根深く、解決が困難な課題である。

2-3. 分断 3:体験と技術の分断 —「高機能」だが「使われない」

最後に、一見すると「実装」できているように見えて、最後の関門「ダーウィンの海」を越えられない、「顧客体験(デザイン)」と「技術」の分断である。

- ケーススタディ:大手通信C社の「多機能」サービスC社は最先端技術を盛り込んだ多機能なSaaSを開発・リリース。しかし、「技術」の論理が優先され、顧客が<strong>「本当に欲しい体験」の論理が「分断」されていた</strong>ため、機能が多すぎて使いにくいと評価され、市場から受け入れられず撤退した。

- ケーススタディ:大手ヘルスケアH社の「現場無視」システムH社は高度な電子カルテシステムを開発したが、開発チームは<strong>「医師や看護師の多忙な業務フロー(体験)」を深く理解していなかった</strong>。システムは現場のワークフローに「統合」されておらず、むしろ非効率を強いるものだったため、医療現場に拒絶された。

「実証実験どまり」とは、これら**「戦略・組織・技術の分断」が引き起こす「症状」の総称**に過ぎない。

では、多くの企業がこの「分断」を解決するために頼る、大手コンサルティングファームやSIerは、なぜこの問題を解決できないのだろうか。

3. 最大の障壁:なぜ大手ファームは「分断」を解決できないのか

驚くべきことに、クライアント(日本企業)が抱える「分断」という課題は、彼らが助けを求めるパートナー(大手ファーム)自身が抱える**「構造的課題」**と全く同じなのである。

3-1. 「統合」を謳う巨象たちの「縦割り」という現実

アクセンチュア、デロイト、PwCなど大手ファームは「戦略・組織・技術の統合」を謳っている。しかし、その実態はどうか。

- 分断された組織: 「戦略コンサルタント」「ITコンサルタント」「デザイナー」が明確に異なる部門(サイロ)に所属し、異なるKPIで動いている。

- 分断されたプロジェクト: 提案は「統合」されていても、実行フェーズではタスクが「戦略部門」「IT部門」「UX部門」へと**「分断」されて投げ渡される**。

クライアントの「分断」を、自らも「分断」されているパートナーが解決できるはずがない。

彼らが提供できるのは、巨大なマンパワーによる**「大規模なシステム実装」であり、GREATSが定義する「知的資本」による「社会実装」**ではない。

4. 結論:「分断」を「統合」するアーキテクトの必要性

「実証実験どまり」の正体は、**「戦略・組織・技術」の「分断」**である。

そして、この「分断」は、従来のパートナー自身の「構造的課題」でもあるため、彼らに解決を委ねることはできない。

今、日本企業のイノベーションに必要なのは、「分断」された業務を実行する「実装部隊」ではない。

最初から**「統合」された視点**を持ち、クライアントの「分断」を解消し、日本最強の「オープンなエコシステム(知)」を駆使して、アイデアを「社会実装」まで設計しきる—。

そのような、**社会実装のアーキテクト(設計者)**が求められている。

GREATSは、その役割を担うために存在する。

コメント