彼らは「買収(M&A)」で“看板”を統合する。私たちは「独自の手法」で“知恵”を統合する。

「戦略」「デザイン」「技術」の全てを「ワンストップ」で提供する—。アクセンチュアやデロイトといった「統合ファーム」は、私たちGREATSの「真の競合」です。しかし、彼らの「統合」は、買収(M&A)で「寄せ集めた」組織(=分断された縦割り)の上に掲げた「看板」に過ぎません。本稿では、彼らの「構造的な限界」を論証します。

執筆者: 日本オープンイノベーション協会(JOIA) / GREATS編集部

目次

1. はじめに:GREATSの「真の競合」

- 1-1. 「分断」の時代が終わり、「統合」の時代へ

- 1-2. 「統合ファーム」という“巨大企業”の誕生

- 1-3. 本稿の論点:「寄せ集めの看板」 vs 「本物の統合」

2. 買収(M&A)による「統合」の“幻想”

- 2-1. なぜ彼らは「統合」を急ぐのか

- 2-2. 買収後の統合(PMI)が「分断」を生むメカニズム

- 2-3. 論考:異なる文化を持つ組織の寄せ集めの限界

3. 客観的証拠:競合が自ら示す「内部の分断」

- 3-1. 証拠1:電通が認めた「組織の縦割り(サイロ化)」

- 3-2. 証拠2:NTT DATAが示す「経営層と現場の不一致」

- 3-3. 結論:「寄せ集めの知恵」は「統合」できない

4. 「閉鎖的な知恵」の限界

- 4-1. なぜ彼らは「開かれた知恵」を持てないのか

- 4-2. 「閉鎖的な知恵」が「事業実現」を阻む

5. GREATSの「真の」競争優位性

- 5-1. 優位性1:構造—「寄せ集め」 vs 「最初から統合された手法」

- 5-2. 優位性2:知恵—「閉鎖的な知恵」 vs 「開かれた知恵(JOIA)」

6. 結論:GREATSは「最初から統合された」唯一の設計者である

記事本文

1. はじめに:GREATSの「真の競合」

1-1. 「分断」の時代が終わり、「統合」の時代へ

これまでの記事で、私たちは従来の「専門家」の構造的な限界を明らかにしました。

- 戦略コンサルタントは、「戦略」と「実行(組織・技術)」が分断されている。

- システム構築会社(SIer)は、「技術」と「戦略(事業)」が分断されている。

- デザインファームは、「体験」と「事業(収益)」が分断されている。

誰もが、この「分断」こそが事業実現を阻む原因だと気づいています。「戦略だけ」「技術だけ」「体験だけ」では成功しません。「統合」こそが解決策です。

1-2. 「統合ファーム」という“巨大企業”の誕生

この「統合」の要求に応えるため、アクセンチュア、デロイト、PwCといった「統合ファーム」が生まれました。

彼らは、自社の弱みを補うために、大規模な**買収(M&A)**を繰り返してきました。例えば、システム構築会社が戦略コンサルやデザインファームを買収する、といった形です。

彼らは今や、「戦略」「体験」「技術」の全てを「ワンストップ(統合)」で提供できる、と謳っています。彼らこそ、GREATSが目指す「事業・デザイン・技術の統合」に真正面から競合する「真の競合」です。

1-3. 本稿の論点:「寄せ集めの看板」 vs 「本物の統合」

では、彼ら「統合ファーム」は、本当に「分断」を解決できるのでしょうか。

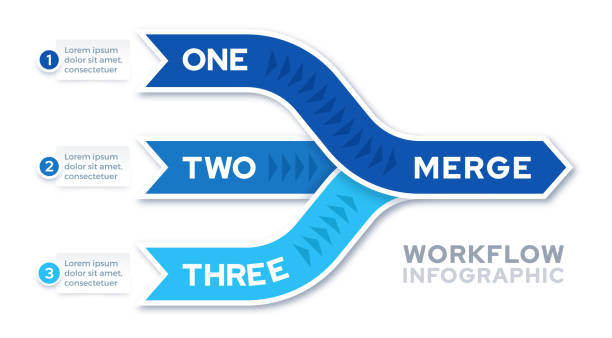

私たちの結論は明確です。彼らの「統合」は、買収で「寄せ集めた」分断された組織の上に掲げた、「看板」に過ぎません。

本稿では、買収という「統合」の手法が、いかに「新たな分断」を生むかを解明します。

2. 買収(M&A)による「統合」の“幻想”

2-1. なぜ彼らは「統合」を急ぐのか

大手ファームが統合を急ぐ理由は、クライアントの事業実現のためだけではありません。彼らの「成長戦略」のためです。

- 戦略コンサルタントは、システム構築会社の「巨大な実行予算」が欲しい。

- システム構築会社は、戦略コンサルタントの「高単価な戦略フィー」が欲しい。

彼らは、クライアントの「戦略」「デザイン」「技術」の全ての予算を「ワンストップ」で獲得するために、M&Aによって「機能(看板)」を買い集めているのです。

2-2. 買収後の統合(PMI)が「分断」を生むメカニズム

経営学の常識として、M&Aの成功確率は極めて低いものです。特に、**異なる「業態」と「文化」**を持つ企業同士の統合(PMI)は、最も困難な経営課題の一つです。

2-3. 論考:異なる文化を持つ組織の寄せ集めの限界

「統合ファーム」の寄せ集めは、この「最も困難な統合」に直面しています。

- 戦略コンサルタントの文化:論理、分析、階層的、目標は「レポートの品質」。

- デザインファームの文化:感性、共感、フラット、目標は「体験の革新性」。

- システム構築会社の文化:実装、マンパワー、納期厳守、目標は「納期の厳守」。

これら「水と油」のように異なる「文化」「目標」「ビジネスモデル」を持つ組織は、M&Aで「統合しました」と言っても、すぐに一つにはなれません。

現実は、組織の「看板」が変わっても、その「内部」は、「旧・戦略部門」「旧・デザイン部門」「旧・IT部門」という「見えない縦割り(サイロ)」によって、強く分断され続けます。

3. 客観的証拠:競合が自ら示す「内部の分断」

この「統合ファーム」の「内部的な分断」は、リサーチによって裏付けられています。

3-1. 証拠1:電通が認めた「組織の縦割り(サイロ化)」

「デザイン」競合の電通自身が、近年の決算分析の中で、「急ごしらえで顧客体験領域を強化したため、組織が縦割りになっていた」と、その分断を自ら認めています。これは、彼らの統合が「看板」であり、その「組織」は分断されていることを示します。

3-2. 証拠2:NTT DATAが示す「経営層と現場の不一致」

「技術」競合のNTT DATAが実施した大規模調査は、「戦略(経営層)」と「実行(現場・技術)」の分断を明らかにしています。

- 戦略(CEO)は楽観的:AIに前向き。

- 実行(技術部門)は懐疑的:AI導入に不安を感じている。

- 分断の理由:現場の54%が「社内ルールや仕組みが不明確」と回答しているにもかかわらず、経営層で同様の懸念を持つのはわずか20%でした。

この「深刻なギャップ」こそ、「戦略」と「実行」が統合されていない分断の証拠です。

3-3. 結論:「寄せ集めの知恵」は「統合」できない

客観的な証拠が示すのは、「統合ファーム」が、クライアントの分断を解決する前に、**自らの「内部の分断」**と戦わなければならないという現実です。彼らの「知恵」は「統合」されているのではなく、「寄せ集め」られているだけなのです。

4. 「閉鎖的な知恵」の限界

「統合ファーム」が抱える構造的な限界は、「内部の分断」だけではありません。

4-1. なぜ彼らは「開かれた知恵」を持てないのか

彼らの「知恵」は、「社内」の独自のデータベースや手法といった「閉鎖的(クローズド)」なものです。彼らのビジネスモデルは、この「閉鎖的な知恵」を「高く売る」ことであり、クライアントを「自社の領域」に囲い込むことです。

4-2. 「閉鎖的な知恵」が「事業実現」を阻む

しかし、事業実現の「最高の解決策」は、常に「外(オープンな連携)」にあります。メガバンクの事例でいう「FinTechスタートアップ」のような「最高の解決策」は、「閉鎖的な知恵」からは決して出てきません。

「統合ファーム」は、その閉鎖的な構造ゆえに、最高の解決策に「アクセスできない」、あるいは「自社のソリューションを優先する」インセンティブが働いてしまうのです。

5. GREATSの「真の」競争優位性

「統合ファーム」の「内部の分断」と「外部への閉鎖性」。これこそが、GREATSが彼ら「巨大企業」に勝利できる優位性の源泉です。

5-1. 優位性1:構造—「寄せ集め」 vs 「最初から統合された手法」

競合ファームは「異なる文化の寄せ集め」です。一方、GREATSの「知恵」は、代表の「独自の手法」という「単一の仕組み」によって、「最初から」**戦略、組織、技術が「統合」**されています。

私たちは「寄せ集め」ではありません。「最初から統合された」唯一の設計者です。

5-2. 優位性2:知恵—「閉鎖的な知恵」 vs 「開かれた知恵(JOIA)」

競合ファームは「閉鎖的な知恵」に依存します。一方、GREATSは、「日本オープンイノベーション協会(JOIA)」という、日本最強の「開かれた知的資産(ネットワークと集合知)」を独占的に活用できます。

私たちは「閉鎖的なレポート」を売らず、「開かれたネットワーク」を駆使して、「事業実現」そのものを「設計」します。

6. 結論:GREATSは「最初から統合された」唯一の設計者である

「真の競合」である「統合ファーム」は、その「看板」とは裏腹に、

- 「内部」では「縦割り」によって分断され、

- 「外部」に対しては「閉鎖的な知恵」によって分断されています。

彼らは、「統合」という名の「寄せ集め」の巨大企業です。分断されたパートナーが、クライアントの分断を「統合」できるはずがありません。

GREATSは、「統合された独自の手法」と「開かれたネットワーク」を駆使し、クライアントの分断を「統合」し、「事業実現」を成し遂げる、唯一無二の「社会実装設計者」です。

コメント