(聞き手:『Business & Architecture』編集長 沢渡 隼)

2020年代も半ばを過ぎ、日本の経営課題から「デジタルトランスフォーメーション(DX)」や「イノベーション」という言葉が消えることはありません。政府は「2025年の崖」を警告し、すべての企業が「変革」の必要性を唱えます。

しかし、現実はどうでしょうか。

華々しい新事業プログラム、乱立する「イノベーション推進室」、そして大量に行われる「PoC(実証実験)」。そのほとんどが「事業」として本格化することなく、多くのプロジェクトが「実現の壁」の前に立ち止まり、静かに消えていきます。

「PoC疲れ」「イノベーション疲れ」—。この慢性的な課題に、正面から「設計者(アーキテクト)」として解決策を提示する人物がいます。

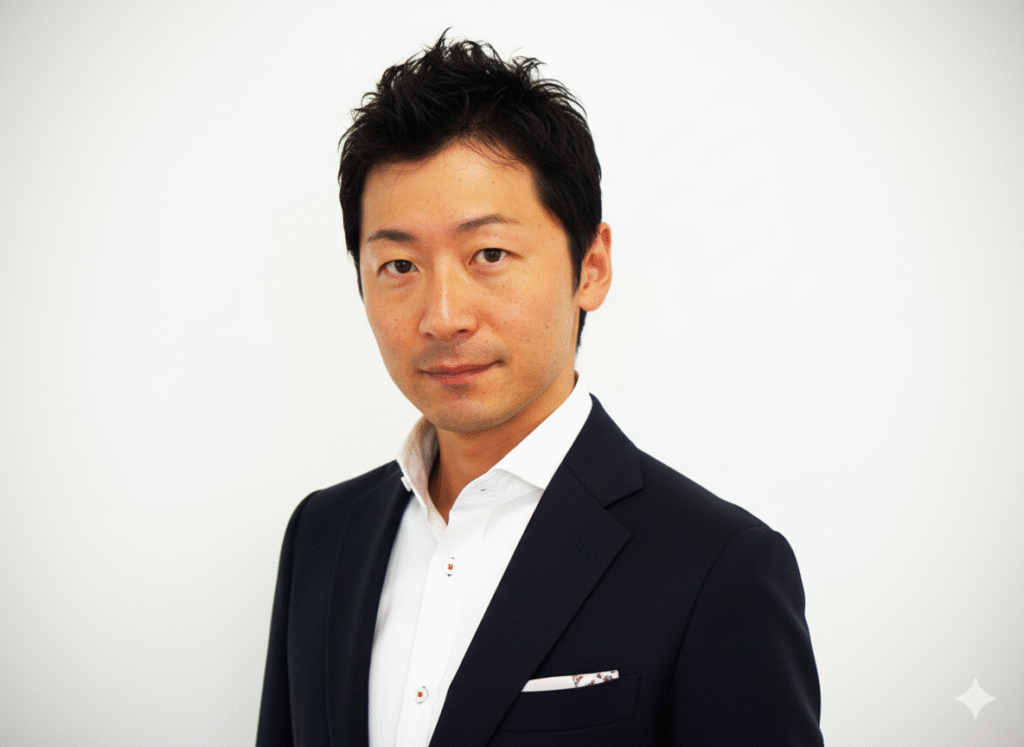

青山 武史氏 大手事業会社で実際に「稼ぐ仕組み」を構築し、YKK APでは従来の「自前主義」の壁を破る「連携体制」を確立。さらに、大手コンサルティングファームで大規模な変革を推進する傍ら、12年以上にわたり「日本オープンイノベーション協会」の代表として、日本の「外部の知恵」を活用する基盤を築いてきました。

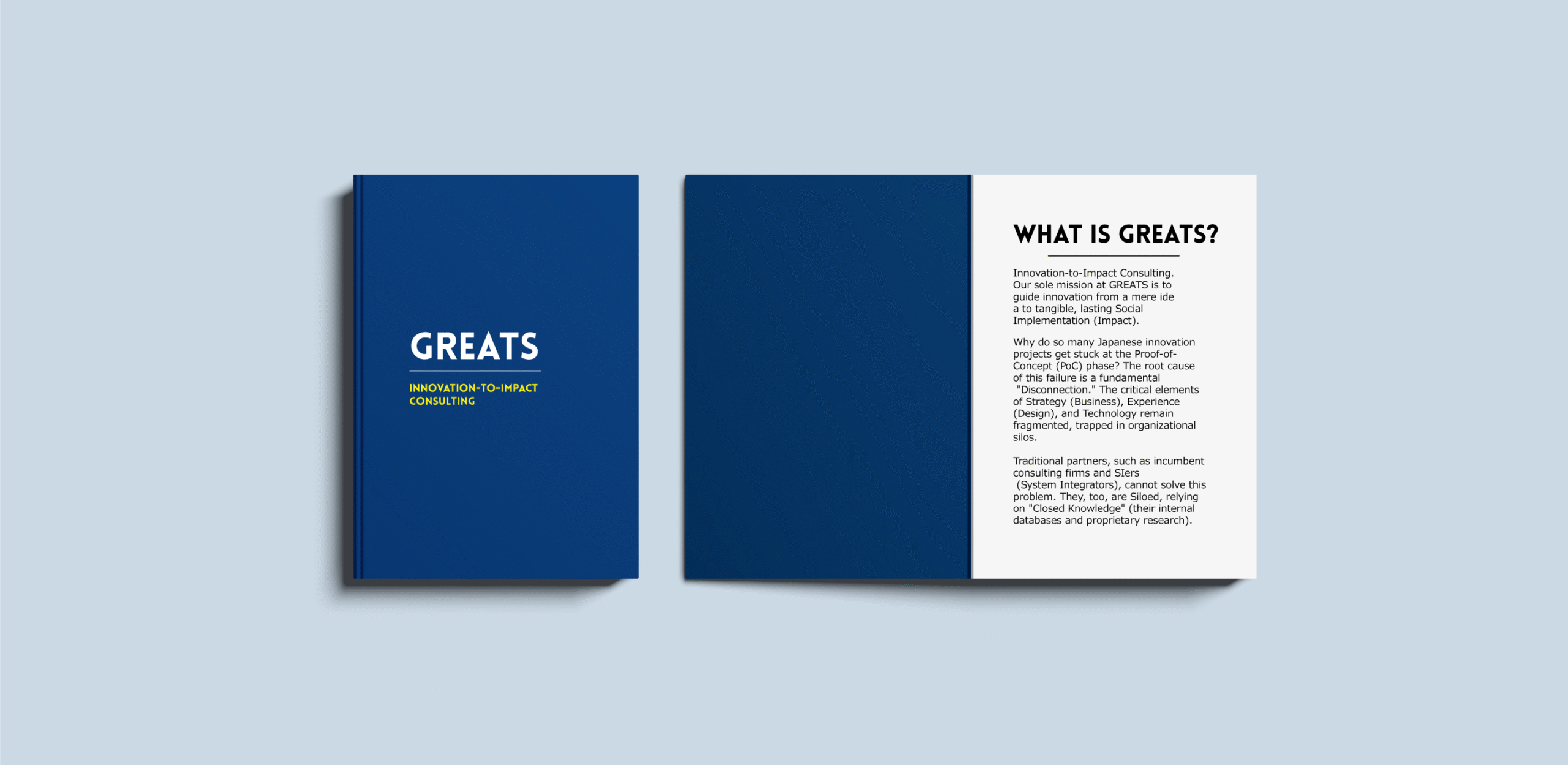

そして2025年、彼は「事業の実現」を唯一の使命とする、新たな「知恵のパートナー」、**GREATS(グレイツ)**を本格始動させました。

なぜ、日本のイノベーションは9割失敗するのか。 なぜ、従来の大手ファームはその「問題の根源」を解決できないのか。 そして、GREATSが提唱する「事業の実現」への処方箋とは何か。

「失敗の本質は、すべて『分断』にある」と断言する青山氏に、その問題の核心と、「統合」による「事業実現」の全貌を聞きました。

第1章:【診断】「PoC疲れ」の正体 — 失敗の9割を生む「3つのバラバラな状態」

沢渡(聞き手): 本日はありがとうございます。青山さんは「日本のイノベーションは9割失敗する」と指摘されています。以前のデータ分析でも「失敗要因の第1位は“組織の壁”(61%)」という結果を発表されましたが、なぜ、これほどまでに日本企業は「PoC疲れ」「実現の壁」から抜け出せないのでしょうか。

青山 武史 氏(以下、青山): 沢渡さん、ありがとうございます。 ご質問の「なぜ失敗するのか」。それは、多くの企業が「症状(PoC疲れ)」を「問題の根源」と見誤っているからです。

PoC疲れは、あくまで「症状」に過ぎません。 その本質的な「問題の根源」は、ただ一つ。「事業戦略」「顧客への価値設計」「技術」という、事業実現に必要な3つの要素が、組織の仕組みや構造によって「バラバラな状態(分断)」になっていることです。

この「事業・価値・技術の分断」こそが、イノベーションを阻む“自己免疫疾患”のように、新しいアイデアの芽を確実に摘み取っているのです。

沢渡: それら3つの要素がバラバラな状態にあることで、具体的にどのような「悲劇」を生んでいるのでしょうか。

青山: 最も典型的なのが、「事業戦略」と「技術」の分断です。

これは、研究開発部門が強い企業で顕著に見られます。例えば、YKK APの事例がまさにそうでしたが、研究開発部門が「世界最高の技術(技術)」を開発しても、事業部門は「既存のビジネスの物差し(短期的な利益)」でしか、その技術を評価できません。

研究者は「この技術は鉄の10倍の強度だ」と語り、事業部門は「しかしコストが50倍では、既存のお客様は買わない」と語る。両者の「言葉」や「評価基準」がバラバラで、橋渡し役がいません。結果、素晴らしい技術が「お蔵入り」になります。これが「技術先行型プロジェクトの失敗」です。

沢渡: 「技術」はあっても、「どう稼ぐか」がバラバラな状態にあるわけですね。

青山: その通りです。大手電力会社の事例でも同じ問題がありました。 経営陣が「AI(技術)をやれ」と号令をかけ、現場は「AI(技術)で何ができるか?」という「手段」のPoCをたくさん行ってしまう。私はプロジェクトマネージャーとして、そのPoCをすべて一度立ち止まらせ、「問い」を再定義することから始めました。

「AIで何ができるか?」というバラバラな問いを、 「電力会社が持つ強み(技術)を使い、お客様(価値)のどんな課題を解決し、どうやって『新しい収益源(事業)』を構築するか?」という統合された問いに切り替えるのです。

この「問い」の再定義によって、初めてプロジェクトは「PoC疲れ」を脱し、「5万世帯へのサービス導入」という「事業実現」に至ったのです。

沢渡: なるほど。「事業戦略と技術の分断」が失敗の主な原因だと。

青山: いいえ、それだけではありません。仮に事業と技術が統合されても、日本企業にはさらに強固な「壁」が立ちはだかります。それが、「顧客への価値設計(デザイン)」の分断です。

ここでいう「顧客への価値設計」には、単なる「見た目(UI)」だけではなく、「顧客が本当に求める体験(CX)」と、「組織がその価値を生み出す仕組み(プロセス、評価制度)」という、2つの「事業実現の接点」が含まれます。

沢渡: 「顧客体験」と「技術」の分断とは、いわゆる「高機能だが使いにくい」サービスのことですね。

青山: その通りです。以前取り上げた大手通信会社の事例が典型です。「技術」の論理(=実装できる機能はすべて実装する)を優先し、「顧客(価値)」の論理(=本当に欲しい体験は何か)を無視した。結果、高機能だが使いにくいサービスが生まれ、市場から受け入れられない。これも「事業実現」の失敗です。

沢渡: そして、最も深刻なのが、「組織が価値を生み出す仕組み」の分断。以前の失敗レポートで「失敗要因 第1位(61%)」とされた、「組織の壁」ですね。

青山: おっしゃる通りです。これこそが、日本のイノベーションにおける**「最も大きな問題の根源」**です。

第2章:【問題の根源】「意識改革」という“幻想” — なぜ「仕組み」の設計が不可欠なのか

沢渡: 以前の記事で、青山さんは「イノベーションの最大の敵は、社内の“自己免疫疾患”である」と断言されています。なぜ、あれほど多くの「新しい部署」が、「既存の部署」によって潰されてしまうのでしょうか。

青山: それは、「新しい部署」が「既存の部署」にとって「非合理的」な存在だからです。既存の組織は、「既存事業(効率化)」を運営するために完璧に設計された「仕組み(OS)」で動いています。評価基準は「短期的な利益」、人事は「減点主義」、意思決定は「リスク回避のための稟議」。この仕組み(シングルOS)としては、100点満点です。

そこへ、「新しい部署」という「イノベーション(挑戦)」、すなわち「不確実」「短期的な利益ゼロ」「失敗前提」の「異物」が侵入してくる。既存の仕組みが持つ「自己免疫(=合理的思考)」が、この「異物(=非合理)」を攻撃し、排除しようとするのは、組織として「健康」な反応ですらあるのです。

沢渡: メガバンクの事例で直面された「古い技術」と「組織」の「二重の壁」も、この「既存の仕組み」の“免疫反応”が原因だったわけですね。

青山: まさしく。失敗レポートの「失敗要因 第1位(61%):組織の壁」とは、この「既存の仕組み」による「免疫反応」の統計結果に他なりません。

沢渡: 多くの経営者は、この「壁」を乗り越えるために「意識改革」や「マインドセット研修」の必要性を説きます。青山さんはそれを「“幻想”だ」と厳しく批判されていますね。

青山: 「文化」や「マインドセット」のせいにしてしまうことは、経営の「怠慢」です。以前の記事で論証した通り、「文化」は「原因」ではなく、「仕組み(システム)」の「結果」です。

「失敗を恐れる文化」は、「一度の失敗でキャリアが終わる(減点主義の)仕組み」の「結果」です。 「挑戦しない文化」は、「既存事業の利益目標を達成する方が『評価される』仕組み」の「結果」です。

「仕組み」を変えずに、「研修」で社員の「行動」だけを変えようとする。これは、「既存の仕組み」の根本設計を放置したまま、社員に「挑戦しろ(=仕組みに逆らえ)」と命じる「経営の矛盾」です。

沢渡: では、GREATSの「処方箋」は?

青山: 「文化」を変えるな。「仕組み(ガバナンス)」を設計せよ。これに尽きます。

私たちが提供する新しいサービス(イノベーションの仕組みとプロセス設計)の核であり、私がメガバンクの変革で実現したのが、「二重の仕組み・ガバナンス」の設計です。

沢渡: 「二重の仕組み」とは?

青山: 既存事業の「深化の仕組み」とは別に、「挑戦のための仕組み」という「第二の公式な仕組み」を、経営の意思として「意図的に設計・導入」するのです。

「深化の仕組み」は、短期的な利益を目標として追求し続ける。 一方、「挑戦のための仕組み」は、それとは完全に分けて、「どれだけ早く学習したか」「仮説を何回検証したか」といった「挑戦の評価基準」で評価されます。

沢渡: バラバラな状態を解決するために、あえて「仕組み」を分ける、と。

青山: そうです。しかし、それは「孤立」ではありません。最も重要な設計は、この2つの仕組みを「いつ」「どう」接続=「統合」させるか、その「接続ルール」を設計することです。

例えば、「新しい部署」が「市場で成功することが証明された」瞬間に、「既存の部署」の営業チャネルに「接続(=既存の目標に組み込む)」という「ルール」を、経営トップを含む会議で事前に合意しておくのです。

この「仕組み(ガバナンス)」の設計こそが、「意識改革」という“幻想”を打ち破り、「組織の壁」という最大の「分断」を「統合」する、唯一の「事業実現」策なのです。

第3章:【競合】「閉じた知恵」の限界 — なぜ大手ファームは「分断」を解決できないのか

沢渡: 「3つの分断」と「二重の仕組み」。非常に明確な「診断」と「処方箋」です。しかし、ここで疑問が湧きます。なぜ、大手コンサルティングファームのように「すべてを統合して提供する」と謳うパートナーは、この「分断」を解決できないのでしょうか。

青山: 沢渡さん、それは「GREATSの戦略」の核心に触れる、最も重要な問いです。以前の記事で論証した通り、彼らが解決できない理由は、彼ら自身が「2つの致命的な欠陥」を抱えているからです。

沢渡: 「2つの致命的な欠陥」とは?

青山: 第一に、彼ら自身が「分断」されていることです。彼らは「戦略部門」「IT部門」「デザイン部門」という「縦割り」組織です。M&Aで「統合」を謳っても、それは「バラバラな組織の寄せ集め」に過ぎません。

「分断」されたパートナーが、クライアントの「分断」を「統合」できるはずがないのです。

第二に、そしてこれがより本質的ですが、彼らの「知恵」のモデルが「閉鎖的(クローズド)」であることです。彼らの強みは、グローバルな「社内事例」や「独自のやり方」という「内側の知恵」です。

沢渡: 「内側の知恵」が、なぜ「事業実現」の妨げになるのですか?

青山: 「事業実現」という「答えのない課題」を解くための「最高の解決策(=最高の技術、最良のパートナー)」は、現代においては、ほぼ100%、「内側(社内)」の外、すなわち「開かれた(オープンな)連携体制」にこそ存在するからです。

「内側の知恵」に依存する大手ファームは、

- クライアントの課題に「最適」なパートナーではなく、「自社」のソリューションを売ろうとする。

- あるいは、最適なパートナーを「検索」して探すため、「最高」のパートナーに「信頼」ベースでアクセスできない。

彼らは「要塞」の中で「最適化」を解く専門家であり、「事業実現」という「オープン」な戦場を戦う「設計者」ではないのです。

第4章:【GREATSの解】「統合された開かれた知恵」— 手法 × 連携体制

沢渡: 「分断」され「閉じた」競合に対し、GREATSの「解」とは何か。それが、「“統合された” “開かれた” 知恵」ですね。

青山: その通りです。GREATSの強みは、大手ファームのモデルとは対極にあります。私たちの「知恵」は、2つの要素が「統合」されて初めて機能します。

- GREATSの手法(知的資本) :私(青山武史)の経験を核とする「事業実現の“設計図(OS)”」。

- JOIAの連携体制(知的資産) :日本オープンイノベーション協会の「開かれた“連携体制”」。

沢渡: まず「手法(知的資本)」について。これは、青山さんご自身の「知恵」そのものだと。

青山: そう捉えていただいて結構です。私がYKK APで「自前主義」を「外部連携」へと「統合」した経験。私が事業会社で「赤字(分断)」を「 V字回復(統合)」させた「事業・組織・技術」の三位一体改革の経験。大手ファームで「産官学(バラバラな組織)」を「統合」した経験。

これらすべての「事業実現」の現場で体系化された「知恵(手法)」こそが、クライアントの「分断」の問題の根源を特定し、「二重の仕組み」を設計し、「事業・価値・技術」を「統合」する「設計図(アーキテクチャ)」の源泉です。

沢渡: そして、その「設計図(手法)」を「実行」するための「燃料」が、第二の強みである「JOIAの連携体制」ですね。

青山: その通りです。「開かれた知恵」は、それだけでは「雑音」です。「仲介者」が「100社のスタートアップ」を紹介しても、「名刺交換」で終わる。なぜなら、どの1社が「最高の解決策」なのか、「手法」がなければ判断できないからです。

GREATSは「仲介者」ではありません。「設計者」です。私たちの「手法」が、「クライアントの成功に必要な要素」を定義する。そして、その要素を解決するために、JOIAという「開かれた基盤」にアクセスする。

沢渡: まさに「他社には真似できないほどの優位性」ですね。

青山: はい。私たちが持つ「JOIAの連携体制」は、競合が資金では決して買えない「開かれた知恵」です。

- 強み1:広範なネットワーク 競合コンサルが「社内のデータベース」を検索している間に、私たちは「JOIAのネットワーク」にアクセスし、数千社のスタートアップ、数十の大学、数百の大企業(競合クライアント含む)の「トップ層」に、「信頼」ベースで即座に「アクセス」できます。

- 強み2:失敗事例の集積(集合知) 以前の失敗レポートで証明した通り、私たちは「日本企業の生きた失敗事例(集合知)」にアクセスできます。競合が「グローバルの成功事例」を振りかざす中、私たちは「日本のA社がその仕組みで失敗した」という「現実」に基づいた、「失敗確率の低い」事業実現を設計できるのです。

第5章:【証拠】「手法 × 連携体制」が「事業実現」を生む時

沢渡: その「手法(知的資本)」と「連携体制(知的資産)」が「統合」された時、何が起きるのか。それが、具体的な成功事例の数々ですね。

青山: すべて、その「統合」の実例です。例えば、YKK APの事例を見てみましょう。

- 課題(分断):「自前主義(内側の知恵)」。「お蔵入り」技術。

- 手法(知的資本):「問い」を再定義し、「社会課題」と「連携戦略」を「設計」。

- 連携体制(知的資産):JOIAのネットワーク(開かれた知恵)にアクセスし、「NTTドコモ」「関西電力」といった、**「内側の知恵」では絶対に出会えなかった「最高の解」**を「統合」。

- 事業実現(成果):「発電する建材」「病気リスク発見モデル」という、新しい社会の仕組みが誕生した。

沢渡: メガバンクの事例も、この「手法 × 連携体制」ですね。

青山: はい。

- 課題(分断):「古い技術」と「組織の壁」という「二重の壁」。

- 手法(知的資本):「二重の仕組み・ガバナンス」という「仕組み」を「設計」。

- 連携体制(知的資産):JOIAの「FinTech企業データベース」と「ネットワーク」から、古い技術と「連携しやすい」最高の「スタートアップ」を「統合」。

- 事業実現(成果):「アプリ100万ダウンロード、顧客への別商品販売率25%向上」。

沢渡: 不動産デベロッパーの事例も「分断」の典型ですね。「スマートシティ」という「壮大な構想」と、「スマートロック」という「単体の技術」がバラバラだった。

青山: その通りです。ここでの「分断」は、「連携の設計図」がなかったことです。私はプロジェクトマネージャーとして、

- 手法(知的資本):**「住民を起点とした共通のID基盤」**こそが成功の鍵である、と「問い」を再定義し、「連携体制」を「設計」しました。

- 連携体制(知的資産):JOIAの「ネットワーク」と「失敗事例の集積」を「統合」し、「技術」と「事業」の「分断」を解消しました。

- 事業実現(成果):**「日本初の『住民ID連携基盤』」**が稼働し、住民は「分断」のない「スムーズな都市体験」を享受し、デベロッパーは「サービス提供型」の新たな「事業の柱」を獲得しました。

これらすべての「証拠」が示すのは、「GREATSの手法(知的資本)」という「仕組み」が、「JOIAの連携体制(知的資産)」という「開かれた知恵」を駆使して、クライアントの「分断」を「統合」し、「事業実現」という「成果」を生み出す —という、GREATS独自の「勝利の方程式」です。

第6章:【結論】「仕組み」を設計する「覚悟」こそが、未来を創る

沢渡: 青山さん、長時間にわたり、日本企業の「問題の根源」から「処方箋」、そして「事業実現」の“証拠”まで、ありがとうございました。 最後に、イノベーションの「分断」に直面している日本の経営者・リーダーたちに、メッセージをお願いします。

青山: 「PoC疲れ」や「組織の壁」に直面したとき、多くのリーダーは「文化」や「意識」という“幻想”に逃げ込みます。しかし、失敗データが示す通り、「組織の壁」は「文化」の問題ではなく、「仕組み(ガバナンス)」の「設計(デザイン)」の問題です。

「仕組み」を変えずに、「文化」が変わることを期待してはならない。

今、経営者に求められているのは、「意識改革研修」に予算を投じることではありません。自社の「仕組み」—すなわち「評価基準」「人事制度」「意思決定プロセス」—が、「既存事業」に最適化されすぎた「単一の仕組み」になっていないか。そして、イノベーション(挑戦)を実行するための「第二の仕組み」を、経営トップ直轄で「意図的に設計」する「覚悟」があるか。

この「仕組み」を設計する「覚悟」こそが、問われています。

沢渡: その「設計」を担うのが、「事業実現の設計者」であるGREATS、というわけですね。

青山: はい。GREATSは、「評論家」ではありません。私たちは、これまでの話で示した通り、「青山の経験と手法(知的資本)」と「JOIAの連携体制(知的資産)」という、競合にはない「統合された開かれた知恵」を駆使し、クライアントの「分断」を「統合」し、「事業実現」まで「伴走」する、唯一無二の「知恵のパートナー」です。

あなたの会社に眠る「技術」を、あなたの会社を縛る「組織」を、私たちと共に「事業の実現」へと「統合」しましょう。

沢渡: 「分断」の先にこそ、「事業実現」の未来がある。青山さんの「知恵」に裏打ちされた力強いメッセージ、本日は誠にありがとうございました。

青山 武史(Takeshi Aoyama)

GREATS 代表 / 日本オープンイノベーション協会 代表 経営学修士(MBA)

プロフィール

20年以上にわたり、大手メーカー(博報堂、YKK AP)、スタートアップ(シェアリングテクノロジー、エイチーム、JBR)、コンサルティングファーム(デロイト トーマツ コンサルティング)という多様な環境で、一貫して「戦略策定」から「事業実行」までを牽引。

テクノロジーを駆く使した事業のグロースを得意とし、特に「収益モデル構築力」「事業開発力」「戦略的アライアンスの主導力」を最大の強みとする。

YKK APでは、経営企画室担当部長として、部門横断DXプロジェクトを主導しリードタイム20%短縮を実現。さらに、AIとテクノロジーを活用したデジタルプラットフォーム事業をゼロから立ち上げ、事業化を実現。 また、従来の「自前主義」の企業風土を変革すべく、「発電する建材(BIPV)」ビジネスにおいて千代田区や関電工と、「疾患リスク早期発見モデル」においてNTTドコモや中部電力と、慶應義塾大学やソニー、パナソニック等とも共創活動を実現。GREATSの核となる「エコシステム設計」による「社会実装」を多数主導した。

シェアリングテクノロジーではCBO(最高事業責任者)に就任。赤字状態だった事業の収益性を徹底的に分析し、データドリブンなKPI管理体制を導入。その後のV字回復(営業利益+15億円)の基盤を構築した。 ジャパンベストレスキューシステムでは、マーケティング部長として三位一体改革をリードし、4年間で営業利益を5倍、時価総額を8倍に成長させた実績を持つ。

デロイト トーマツ コンサルティングでは、シニアマネージャーとしてスマートシティ領域等を担当。東京都や大阪市、経済産業省のプロジェクトをPMとして推進し、産官学が連携する複雑なステークホルダー間の合意形成を主導した。

これらの「戦略(Business)」「組織(Design)」「技術(Technology)」を「統合」してきた経験(知的資本)と、2012年から代表として本格的な活動を続ける**「日本オープンイノベーション協会」**の「開かれたエコシステム(知的資産)」を掛け合わせ、「分断」によるイノベーションの失敗を解決し、「社会実装」を成し遂げるためにGREATSを設立した。

主な表彰歴

- イノベーティブ人材開発プログラム1位選出(YKK AP株式会社)

- 最優秀ビジネス賞受賞(株式会社エイチームライフデザイン)

- 社長賞受賞(ジャパンベストレスキューシステム株式会社)

職務経歴

2025年1月~現在 デロイトトーマツコンサルティング合同会社

役職: エンジニアリング AI&データユニット シニアマネージャー SmartX領域担当(スマートシティ/モビリティ/インフラ/建設/エネルギー領域)

- 【主なプロジェクト】

- 東京都先行実施エリアでのAI/テクノロジーを活用したデジタルサービス実装

- 大阪市の都市計画における建設DX推進計画策定(PM)

- 経済産業省の産官学連携エコシステム形成によるサーキュラーエコノミー加速化

- エネルギー企業の新規事業のステークホルダー間の合意形成を推進(PM)

- 【実績】

- 大阪市のプロジェクトにおいて、制作資料が公式な建設DX基本方針に採用

- 経済産業省のプロジェクトにおいて、提言が次年度の公式計画に採用

2021年12月~2024年12月 YKK AP株式会社

役職:新規事業開拓部 兼 経営企画室担当部長(2022年4月~)

- 【主な業務】

- 全社戦略・事業戦略の立案、M&A・アライアンス戦略の策定

- 中期経営計画・単年度予算の策定、全社横断DX企画/AI導入プロジェクトの推進

- デジタルプラットフォーム事業のゼロからの立ち上げ(仮説検証、PoC、事業計画策定、経営会議承認)

- 【主なプロジェクト】

- 複数部署を巻き込んだ既存事業のDX企画/コールセンターへのAI導入企画推進

- 事業の社会実装/協業パートナーの探索・戦略立案・スキーム構築

- 【実績】

- 主導したDX企画によるリードタイム20%短縮し、生産性141%に貢献

- 新規事業において、1年で仮説検証を完了し、経営会議の承認を経て事業化を実現

- 【アライアンス実績】

- 千代田区、株式会社関電工等との「発電する建材(BIPV)」提携を実現

- 株式会社NTTドコモ、中部電力株式会社との「疾患リスク早期発見モデル」提携を実現

- 慶應義塾大学、渋谷区(スマートシティ)、ソニー、パナソニック等との共創活動を実現

2020年2月~2021年11月 シェアリングテクノロジー株式会社

役職: CBO(最高事業責任者)

- 【主な業務】

- 全社戦略の策定、事業再生のための組織設計・最適化

- 予実管理業務、管理会計データに基づく経営レポーティング

- 不採算事業の見直しとグロース領域へのリソース集中を断行

- 【主なプロジェクト】

- AIによるマッチング精度の向、コールセンター業務の高度化

- ヘルスケア領域で、ICTを活用した高齢者支援サービスの産官学連携を推進

- 【実績】

- 事業再生の基盤を構築し、対前年比で営業利益+15億円(V字回復)に貢献

2018年2月~2020年1月 株式会社エイチームライフデザイン

役職: デザイン開発部 PdM(プロダクトマネージャー)

- 【主な業務】

- プロダクト戦略・ロードマップの策定、新規事業のビジネスモデル立案

- 事業責任者として0→1フェーズのプロジェクトを統括し、PMFを達成

- 開発プロセスにアジャイル手法を導入し、業務プロセスを見直し

- 【主なプロジェクト】

- 国家プロジェクトにおける行政手続きワンストップサービスのUX開発

- トヨタ自動車と連携した自動車販売サービス開発/プロセス変革

- 【実績】

- 初年度でユーザー数50万人を達成し、顧客獲得コストを10%削減

2012年4月~2018年1月 ジャパンベストレスキューシステム株式会社

役職: マーケティング部長

- 【主な業務】

- 事業戦略・プロモーション戦略の策定、The Model型の組織運営の最適化

- BPR(業務プロセス改革)の推進

- 【主なプロジェクト】

- 全社変革:事業・組織・業務の三位一体改革をコアメンバーとしてリード

- スケーラブルな事業運営体制と組織構造を設計

- 【実績】

- 4年間で営業利益額を5倍まで増大、時価総額を8倍程度まで向上

- BtoBtoCビジネスの体験価値を向上させ、顧客満足度(NPS)を5pt向上

2000年4月~2012年3月 株式会社博報堂

役職: 経営企画局 マネージャー(2005年4月~)

- 【主な業務】

- 中長期事業戦略の策定/事業ポートフォリオの最適化

- 大手クライアント(自動車、情報通信等)の新規事業立案支援

- イノベーション加速を目的とした社内スタートアップ制度の企画・運営

- 【実績】

- 中長期計画最終年度の全社営業利益322%(2010年対比)に貢献

- インターネット広告へのシフトを提唱し、マーケットシェアを+7.7pt改善

2012年4月~2024年12月 日本オープンイノベーション協会(代表)

- 【活動概要】 大手企業とスタートアップの連携(オープンイノベーション)を促進するため、任意団体を設立し、代表として本格的な活動に従事。ハンズオン型コンサルティングを提供し、多様な業界の企業変革、新規事業開発、産官学連携プロジェクトをPMとして支援。

- 【主なプロジェクト(PMとして)】

- コールセンター業務知見の提供、AIによる高度化、ソフトウェア導入支援

- エレクトロニクス商社の中長期経営計画/企業変革/組織開発/DX推進支援

- メガバンクにおける金融商品のパーソナライズド戦略策定/DX推進支援

- 電力会社におけるAIを活用したデジタルサービス開発支援

- 不動産業界デベロッパー都市開発における事業企画策定支援

- スタートアップにおけるスマートロック技術開発支援

- 【実績】

- 金融、エネルギー、不動産等の多岐にわたる業界で、テクノロジーを駆く使した多くのプロダクトやサービスの「社会実装」を実現。

- 組織開発におけるワークショップやセミナー登壇等を通じ、クライアントの部門間連携やエンゲージメントスコアを改善。

コメント